Peut-on avoir une idée des risques que nos activités, notre économie, notre bien-être, et donc nous les être-humains, encourons en raison de la perte des bénéfices, gratuits, invisibles, implicites, que nous retirons de la biodiversité ? À travers la plupart de ses activités essentielles, l’être humain tire des bénéfices et impacte de nombreux fonctionnements naturels tels que le cycle de l’eau, la pollinisation, la production alimentaire ou encore la régulation des maladies. Ces mécanismes et leurs conséquences sont multiples et complexes : impacts économiques, sociaux, sur la santé humaine, etc. Ils font l’objet de nombreuses publications scientifiques visant à mieux les comprendre et les prendre en compte.

Concernant les pratiques agricoles, la majorité des études recensées s’intéresse à l’impact des pratiques mises en oeuvre à l’échelle du paysage telles que le changement d’usage des sols, l’intensification des cultures ou de l’élevage. Les pertes de services les plus étudiées liées à ces pratiques sont les services de régulation des processus environnementaux, notamment des organismes et de pollinisation. Les conséquences de ces pertes les plus recensées sont sur des variables économiques, en particulier la productivité et les rendements agricoles, et environnementales, plus précisément la perte cumulée de services écosystémiques. La perte de services écosytémiques peut également avoir des conséquences sur la qualité des sols ou de l’eau et peut entraîner une aggravation des risques pour la santé humaine, allant de la malnutrition à l’augmentation des épidémies.

Zoom sur les lacunes de connaissances

Au niveau des pratiques agricoles. L’impact de certaines pratiques est très peu étudié, notamment l’effet du labour, de même que l’impact des systèmes de production agricole.

Au niveau des services écosytémiques. Les services d’approvisionnement (énergie, alimentation humaine et animale, ressources médicinales, biochimiques et génétiques) et d’apports immatériels (apprentissage et inspiration, expériences physiques et psychologiques, soutien identitaire) sont les moins étudiés.

Au niveau des conséquences pour les humains. Les externalités sociales et de santé sont peu présentes dans la littérature scientifique.

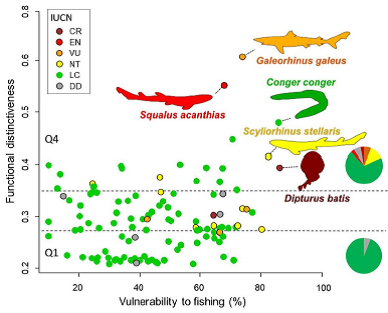

Dans les écosystèmes marins, au cours des cinquante dernières années, la pêche est l’activité ayant l’impact direct le plus important sur la biodiversité, que ce soit au niveau des espèces ciblées, non ciblées ou des habitats. Aujourd’hui, l’expansion de l’aquaculture vient renforcer cette pression.

Les externalités négatives étudiées liées à ces pratiques sont de natures :

À l’occasion de ce lancement, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) a choisi de mettre en avant, en s’appuyant sur des articles scientifiques majeurs publiés ces dernières années, la chaîne de causalité qui relie ces différents domaines. Comment la disparition des chauves-souris aux États-Unis a-t-elle entraîné une augmentation de la mortalité infantile ? Pourquoi le gaspillage alimentaire, aujourd’hui troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre après la Chine et les États-Unis, a-t-il un impact environnemental majeur ? Comment la gestion de l’eau à l’échelle mondiale menace-t-elle à la fois la biodiversité aquatique et les écosystèmes terrestres ? Ou encore, pourquoi la menace que fait peser le changement climatique sur les coraux compromet-elle les services cruciaux qu’ils fournissent, notamment la sécurité alimentaire ?

Ces exemples illustrent comment les crises liées au changement climatique, à la biodiversité, à l’eau, à la santé et à l’alimentation sont indissociables. Chacune de ces dimensions est une pièce du puzzle qui façonne notre avenir. Il est devenu essentiel de comprendre que les perturbations dans l’une d’entre elles entraînent des répercussions immédiates sur les autres.

La disparition des chauves-souris au nord des États-Unis provoque des effets en chaîne sur l’agriculture, l’économie et la santé publique. Leur rôle crucial dans la régulation des insectes est irremplaçable : sans elles, les agriculteurs ont intensifié l’utilisation d’insecticides, bien moins efficaces. Résultat : une baisse de la qualité des récoltes, une perte de 28,9 % des revenus agricoles (26,9 milliards de dollars) et des conséquences délétères sur la santé infantile. Les dommages combinés pour l’agriculture et la santé s’élèvent à 39,4 milliards de dollars. Ce lien de causalité illustre l’interdépendance entre biodiversité et bien-être humain.

Article source :

Eyal G. Franck et al. (2024) The economic impacts of ecosystem disruptions: Costs from substituting biological pest control. Science

Le gaspillage alimentaire, qui comprend les pertes à différents stades de la chaîne d’approvisionnement — production, manutention post-récolte, transformation, et distribution — a des conséquences écologiques et sociales importantes. Réduire ce gaspillage de moitié permettrait de préserver 12 % des ressources mondiales en eau, diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 4 %, et nourrir jusqu’à 1,9 milliard de personnes supplémentaires. Ces chiffres illustrent le lien de causalité entre nos habitudes de consommation, les pertes alimentaires et l’épuisement des ressources planétaires.

Article source :

Kummu et al. (2012) Lost food, wasted resources: Global food supply chain losses and their impacts on freshwater, cropland, and fertiliser use. Science of the Total Environment

DOI: 10.1016/j.scitotenv.2012.08.092

L’eau douce, la biodiversité, la santé humaine, le changement climatique et la sécurité alimentaire forment un réseau de relations interdépendantes. La surexploitation de l’eau pour l’agriculture entraîne une dégradation des écosystèmes aquatiques, accentuée par la pollution chimique et l’introduction d’espèces invasives. Ces pratiques contribuent au changement climatique, qui, à son tour, exacerbe la perte de biodiversité et fragilise la sécurité alimentaire. En retour, cette fragilité accroît les risques pour la santé humaine, soulignant un cercle vicieux où chaque perturbation alimente les déséquilibres globaux.

Article source :

Carpenter et al. (2011) State of the World’s Freshwater Ecosystems: Physical, Chemical, and Biological Changes. Annual Review of Environment and Resources

DOI : 10.1146/annurev-environ-021810-094524

Les récifs coralliens, sous la pression croissante du changement climatique, subissent une dégradation alarmante. Ces écosystèmes abritent une biodiversité exceptionnelle et jouent un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire, fournissant des ressources à des millions de personnes. Leur déclin entraîne une diminution des services écosystémiques, compromettant les stocks de poissons et les moyens de subsistance des communautés côtières, tout en fragilisant les équilibres environnementaux globaux.

Article source :

Hughes et al. (2017) Coral reefs in the Anthropocene. Nature

Le changement global, lié au climat et aux impacts anthropiques directs, entraîne une redistribution des espèces marines à travers le monde, modifiant la composition taxonomique des communautés et de leurs traits. Ces changements peuvent avoir de forts impacts sur la biodiversité des poissons et les services écosystémiques associés. Cependant, notre capacité à évaluer et à suivre les changements à court et à long terme de la distribution des espèces et leur biodiversité au niveau local à global est entravée par la disponibilité et l’hétérogénéité des données.

Cette conférence organisée par le FRB-Cesab a présenté les activités du groupe de travail Fishglob, qui a collecté et combiné un ensemble de données unique provenant de campagnes scientifiques de chalutage effectuées régulièrement au cours des dernières décennies à travers le monde. Les sujets abordés ont inclu le groupe de travail Fishglob et les caractéristiques de leurs données, la méthode d’imputation pour les traits d’espèces manquants, les évaluations de la liste rouge, les effets des vagues de chaleur marine, l’homogénéisation/différenciation des assemblages d’espèces au fil du temps, les conséquences sur les stocks de poissons partagés entre les pays et la gestion des pêcheries

Pour finir, Fishglob visait à fournir une infrastructure renforçant la coopération internationale et le transfert de connaissances entre les fournisseurs de données, les scientifiques et les parties prenantes afin de soutenir l’adaptation de la gestion de la biodiversité et des pêcheries en période de changement global.

Vous avez raté la conférence ? Vous souhaitez (re-)voir une présentation ? L’intégralité de la conférence est disponible sur la chaîne Youtube de la FRB !

Qu’est-ce que le projet PEPR ATLASea ?

Avant de s’intéresser à le définir, il est important de comprendre pourquoi il est important ! Les approches systématiques sont cruciales afin de dresser des inventaires de biodiversité, notamment pour obtenir des génomes. Le génome est comme une pelote de laine compacte dans le noyau des cellules, où chaque fil d’ADN porte des instructions qui codent le vivant. Séquencer un génome, c’est dérouler et enregistrer toutes ces informations.

Au niveau international, l’échelle génomique est en pleine activité, avec des nombreux projets globaux tels que :

C’est dans ce cadre, en tant que contribution dans ces initiatives plus générales, que la France a choisi de participer à l’effort international en lançant un PEPR (Programme et Équipement Prioritaire de Recherche). Ce dispositif français, dédié au financement de la recherche publique, s’inscrit dans le plan France 2030. Nous avons eu la chance d’être sélectionnés pour le programme ATLASea, dont l’objectif est de séquencer, sur une période de huit ans, le génome de 4 500 espèces marines de métropole et des territoires ultramarins.

Ce projet AtlaSEA est coordonné par Hugues Roest Crollius, chercheur au CNRS et Patrick Wincker, directeur du Génoscope. Le Génoscope est le centre national de séquençage qui s’est chargé il y a plus d’une vingtaine d’années du génome humain et qui est désormais largement tourné vers le séquençage de la biodiversité. Il y a également de nombreux partenaires qui viennent étayer ce projet, et qui unissent leurs forces afin d’explorer la biodiversité marine que l’on connaît encore mal.

Comment vous y prenez-vous pour construire cet Atlas ?

Le projet ATLASea s’articule en trois chevrons :

![]()

Nous nous concentrons exclusivement sur la biodiversité française, en échantillonnant tout au long de la Zone Économique Exclusive (ZEE). La carte ci-dessus montre l’étendue des données dont nous disposons actuellement. La majorité de ces données est concentrée le long des côtes, avec quelques radiales correspondant aux campagnes récurrentes de l’Ifremer pour évaluer les stocks halieutiques. En effet, pour le projet ATLASea nous nous appuyons sur des moyens à la mer existants, c’est-à-dire ceux des stations marines ainsi que ceux mobilisés par les campagnes Ifremer. Notre échantillonnage est structuré par l’exploration de divers gradients, tels que les zones de transition terre-mer ou encore les différents niveaux de préservation.

En métropole, nous prévoyons de séquencer 3 900 génomes, auxquels s’ajouteront 600 génomes issus des zones ultramarines. L’année dernière, nous avons déjà mené une campagne d’échantillonnage en Nouvelle-Calédonie, et je me prépare à partir pour les îles périphériques de la Guadeloupe. D’autres campagnes sont également prévues, notamment à Saint-Paul et Amsterdam, en Polynésie, à Mayotte… Autant de territoires fascinants que nous avons à cœur d’étudier.

Vous dites séquencer 4 500 espèces, est-ce que c’est beaucoup, ou en tous cas suffisant pour représenter la biodiversité marine ?

Effectivement, la question mérite d’être posée ! Le long des côtes métropolitaines, l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) répertorie 13 600 espèces, dont plus des trois quarts sont des animaux. Le quart restant se compose de plantes (comme la posidonie de Méditerranée ou les algues vertes et rouges), de chromistes, de champignons, et de quelques unicellulaires. Nous souhaitons explorer chacune de ces lignées pour produire des génomes.

Le saviez-vous ?

La biodiversité animale recouvre une grande diversité de groupes taxonomiques. Chez les organismes marins, les arthropodes sont le groupe le plus représenté, suivis par les mollusques, les annélides, et enfin les chordés, qui incluent les poissons. Lorsque l’on évoque la “biodiversité marine”, on pense souvent aux poissons, mais en réalité, il faudrait d’abord penser aux crevettes, aux vers et aux mollusques !

La vie est apparue dans les océans, et de nombreuses lignées ne se trouvent que dans le milieu marin. D’un point de vue phylogénétique, il est donc extrêmement intéressant pour nous de pouvoir produire des génomes pour chacun de ces grands groupes.

En définitive, nous travaillons, bien sûr, sur les groupes taxonomiques les plus représentés, mais nous veillons également à échantillonner au sein de chaque groupe pour refléter au mieux la diversité du vivant.

Concrètement, comment se passe la récolte de données sur le terrain ?

Nous allons chercher les organismes sous l’eau soit en plongée soit à l’aide d’engins tels que des dragues de 80 cm, puis nous les ramenons à terre où nous avons mis en place une chaîne de tri. Les échantillons ramenés sont fractionnés par classe de taille à l’aide d’une série de tamis. Chaque fraction de taille est triée par grand phylum puis les taxonomistes identifient les spécimens le plus finement possible. Ensuite chaque spécimen vivant est photographié, afin de conserver une information sur ses couleurs avant d’être conservé dans l’alcool qui les fait disparaître. Nous nous attachons donc à documenter toutes ces étapes.

Pourriez-vous nous donner un exemple de toute cette chaîne de procédés, de la capture sur le terrain jusqu’à la mise en ligne du génome ?

Bien sûr ! Je vous invite à me suivre à travers le parcours de la praire Venus verrucosa, un mollusque bivalve, et première espèce intégrée dans le projet ATLASea.

Source : Dominique Horst

En avril 2022, ce spécimen a été récolté sur le terrain, à la station marine de Roscoff. Après la récolte, une phase d’identification a eu lieu avec le soutien de notre réseau de taxonomistes (pour la praire, cette étape n’était pas trop complexe). Ensuite est venu le séquençage du génome. Comme le séquençage est une initiative internationale, nous devons d’abord vérifier que la praire n’est pas déjà en cours de séquençage dans un autre projet. Il s’est avéré qu’elle faisait partie des espèces d’intérêt pour le projet Darwin Tree of Life, mais comme nous avons été les premiers à la collecter, nous avons pu lancer notre propre séquençage.

Les spécimens ont été photographiés, puis le Génoscope a pris le relais. Les tissus ont été prélevés avec soin pour éviter toute contamination, puis l’ADN a été conservé à l’aide de la technique de congélation rapide (“flash freezing”). Cette méthode, qui consiste à plonger le spécimen dans de l’azote liquide et à le conserver à -80°C permet d’éviter la dégradation de l’ADN. Les tissus de cette praire ont ensuite été analysés avec différentes techniques de séquençage en parallèle pour établir son génome de référence. L’objectif est d’obtenir la carte chromosomique complète de chaque séquence, en utilisant la technique HiC, ainsi qu’une grande profondeur de séquençage pour garantir la précision des données. Pour annoter les génomes et comprendre la fonction des gènes, la méthode la plus efficace est d’extraire et séquencer l’ARN. Au total, au moins quatre séquençages différents sont réalisés en parallèle pour chaque spécimen.

Et voilà, notre praire est désormais le premier génome entièrement séquencé du projet ATLASea ! Elle est désormais répertoriée sur un tableau de bord public (ici !), où l’on peut retrouver le génome obtenu, ainsi que visualiser une carte de distribution de l’espèce, semblable à celles produites par le GBIF (Global Biodiversity Information Facility, soit le Système mondial d’information sur la biodiversité).

Ok j’ai compris, séquencez-les tous ! C’est bien beau, mais les séquencer pour quoi faire ?

Ce projet nous permet de plonger au cœur de la taxonomie, un enjeu majeur pour la recherche. Aujourd’hui, environ 250 000 espèces ont été découvertes dans le milieu marin, et chaque année, en moyenne, 2 700 nouvelles espèces s’ajoutent à cette liste. On estime que la biodiversité marine encore inconnue est aussi vaste que celle des milieux terrestres. Ainsi, on évalue qu’il reste environ 80 % de la biodiversité marine à découvrir.

Au-delà de l’intérêt taxonomique, cette vaste banque de données génomiques que nous construisons peut avoir de multiples applications, comme en phylogénomique ou encore en génomique comparative. Dans le cadre des PEPR, l’ANR va lancer des appels à projets thématiques que nous avons choisi d’articuler autour de deux axes :

Tant de possibilités intéressantes en perspective !

Face à cette urgence, un constat s’impose : il est impératif de protéger la biodiversité marine. Dans ce contexte, la création d’aires marines protégées (AMP) est devenue une priorité mondiale. Toutefois, leur efficacité à protéger durablement la biodiversité reste une question complexe, soulevant des interrogations sur leur mise en place, leurs statuts et leurs impacts réels. Embarquons ensemble pour un périple au fil de l’eau, à travers des articles scientifiques publiés récemment et issus, pour la plupart, de travaux permis par la FRB à travers son Cesab.

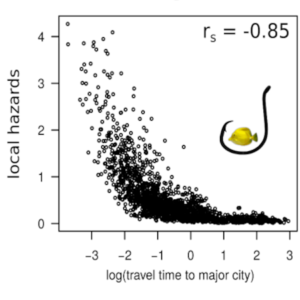

2025 s’annonce comme l’année de l’Océan en France avec comme point d’orgue l’organisation à Nice de la troisième conférence des Nations Unies pour l’océan. Un article paru ce vendredi dans la revue OneEarth illustre l’ampleur des défis, les scénarios possibles et les opportunités liées à la coexistence entre populations humaines et poissons récifaux. Le choix de ces poissons en particulier n’est pas un hasard : les récifs tropicaux peu profonds couvrent moins de 1 % des océans mais abritent environ un tiers de la biodiversité marine mondiale et apportent une contribution culturelle et alimentaire essentielle à plus d’un milliard de personnes. Emblématiques, ils sont néanmoins particulièrement affectés par les activités humaines. Le travail mené par un consortium international ouvre des pistes originales et propose une méthodologie qui pourrait aussi être appliquée aux écosystèmes terrestres. Il souligne l’importance des politiques de restauration de la nature dont les bénéfices sont multiples et synergiques : restaurer les populations, les communautés d’espèces, les fonctions écologiques, bénéficie à la fois à la biodiversité et aux humains.

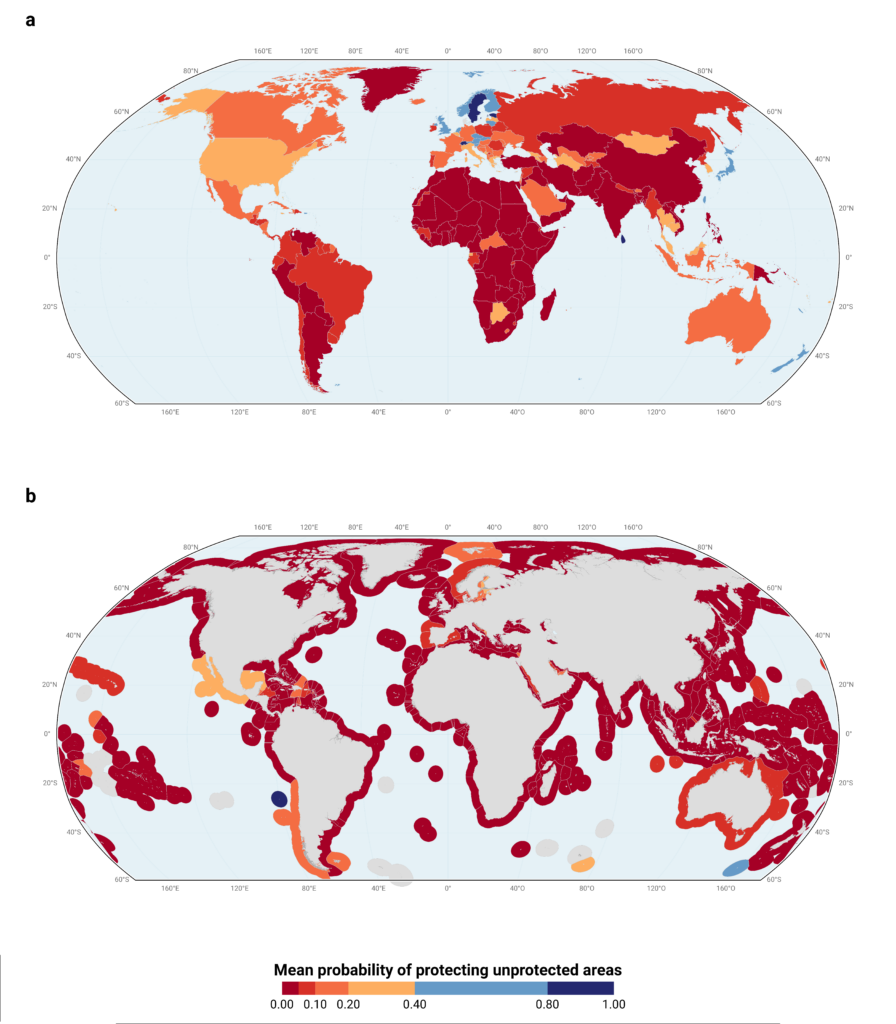

Les facteurs socio-économiques ayant plus d’influence que les facteurs environnementaux dans la mise en place des aires protégées, identifier les zones favorables et défavorables à l’implémentation de nouvelles aires protégées en tenant compte de ces critères permettra une stratégie de conservation plus réaliste et efficace.

Pour obtenir ces cartes d’opportunités et de contraintes locales en conservation, le groupe de chercheurs comprenant des scientifiques de l’Université de Montpellier, de l’EPHE-PLS, du CNRS et du CEA a divisé la surface du globe en près d’un million de cellules de 10 x 10 km. Pour chacune de ces cellules ils ont obtenu des données relatives à des facteurs environnementaux mais aussi socio-économiques, en se basant sur plus de 18 bases de données mondiales différentes. Ces données ont servi à construire un modèle prédictif qui estime la probabilité qu’une zone du globe soit protégée en fonction des différents facteurs étudiés, qu’ils soient environnementaux (température, altitude, précipitations par exemple) ou socio-économiques (PIB, indice de développement humain, présence d’ONG locales etc.).

Même sans information sur la biodiversité d’une zone, il est possible d’inférer de manière très fiable la probabilité de présence d’une aire protégée en n’utilisant qu’un petit groupe de facteurs socio-environnementaux. Les facteurs socio-économiques montrent même une plus grande importance que les facteurs environnementaux dans ces modèles prédisant la mise en place de futures aires protégées. Par exemple l’indice de développement humain et le nombre d’ONG favorisent la présence d’aires protégées terrestres alors qu’en mer l’accessibilité et la dépendance aux stocks de poissons sont les principaux obstacles de blocage à la mise en place de nouvelles aires marines protégées.

Ce modèle a ensuite été utilisé pour cartographier les zones où les besoins en conservation des vertébrés (poissons, mammifères et oiseaux) sont les plus urgents mais aussi celles où les facteurs socio-économiques limiteraient ou favoriseraient la mise en place d’une aire protégée.

Pour aller + loin

Quid du devenir des zones de conservation prioritaires mais qui cumulent également les critères socio-économiques défavorable au statut d’aires protégées ? Bien souvent, les enjeux sociaux-économiques et les besoins des populations locales sont indissociables de la mise en place d’aires protégées. Ainsi, en Afrique et en Asie, certaines zones à haute valeur de conservation restent impossibles à protéger, face aux enjeux liés à l’utilisation des ressources naturelles. Implémenter les facteurs socio-économiques s’avère donc primordial pour optimiser la mise en place des zones de protection, dont les décisions actuelles se concentrent majoritairement sur les facteurs environnementaux qui influencent la biodiversité. Encore une preuve qu’assurer des conditions sociales et économiques minimales est un prérequis pour la mise en place de stratégies de conservation efficaces et durables.

Aux acteurs et décideurs politiques maintenant de prendre pleinement la mesure des actions nécessaires pour parvenir à l’objectif de 30% d’aires protégées d’ici à 2030.

Cette étude est le fruit d’un travail collaboratif animé par la FRB et son Cesab (Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité) au sein des groupes Pelagic et Parsec. Ce travail a été permis grâce aux financements de la ZSL, du WWF, de l’Université de Montpellier et aux Cesabbatic de Jessica Meeuwig et Tom Letessier.

La Journée FRB 2024 a rassemblé des experts scientifiques, des décideurs et des acteurs de la société civile pour partager leurs connaissances et proposer des solutions face aux défis de la conservation de l’océan. Organisée en partenariat avec l’Institut océanographique – Fondation Albert Ier, Prince de Monaco, et l’Ifremer, cet événement s’est articulé autour du Nature Futures Framework (NFF), le cadre de scénarios futurs pour la nature, un concept de l’Ipbes. La Journée a été rythmée par les trois perspectives de ce NFF : la nature pour la nature, la nature comme culture et la nature pour la société. L’objectif ? Parvenir collectivement à un avenir plus soutenable pour l’océan.

Souvent étudiés au niveau des espèces, les changements induits par les activités humaines et le changement climatique le sont bien plus rarement au niveau des communautés écologiques (ensemble des espèces peuplant un écosystème donné). Dans cet article, les auteurs et autrices ont évalué une grande quantité de données sur une vaste zone d’étude (8 écorégions dans le plateau continental Européen), une période temporelle étendue (1994 à 2019) et une large gamme d’espèces (513). L’accent mis sur les caractéristiques morphologiques, physiologiques, phénologiques ou comportementales des espèces (les traits fonctionnels), plutôt que sur leur identité se révèle plus pertinent pour comprendre comment les communautés sont façonnées par leur environnement.

Les résultats confirment qu’en surface, les facteurs influençant les communautés de poissons sont la température, la salinité et la chlorophylle-a et la structure verticale de la colonne d’eau, tandis qu’au fond, les facteurs influençant les communautés de poissons sont la température et l’oxygène. Par ailleurs, les auteurs démontrent que dans les régions qui se réchauffent plus rapidement (la Méditerranée par exemple) les communautés de poissons contiennent des espèces avec une maturité sexuelle plus précoce, des temps de génération courts et la production de larves petites et pélagiques avec des taux de dispersion élevés. Dans les régions qui se réchauffent moins vite les communautés de poissons accueillent plus d’espèces à maturité sexuelle tardive et de niveau trophique élevé. Ces résultats permettent de mieux comprendre, par exemple, pourquoi des poissons comme la plie augmentent dans l’Atlantique Nord-est, alors que le merlu augmente en Méditerranée.

Les approches générales comme celle-ci sont essentielles afin d’obtenir une vision globale de l’effet des perturbations sur les communautés de poissons : elles montrent qu’il est important de mesurer et de comprendre l’abondance et la composition des assemblages d’espèces locales, en plus de la présence-absence des espèces, pour améliorer la compréhension de la résilience climatique écologique des communautés de poissons et identifier des stratégies de gestion adaptative.

> Retrouvez l’article : Receveur, A., Leprieur, F., Ellingsen, K. E., Keith, D., Kleisner, K. M., McLean, M., Mérigot, B., Mills, K. E., Mouillot, D., Rufino, M., Trindade-Santos, I., Hoey, G. V., Albouy, C., & Auber, A. Long-term changes in taxonomic and functional composition of European marine fish communities. Ecography (2024).

https://doi.org/10.1007/s10531-023-02660-5

Entre pressions directes et facteurs indirects qui les aggravent, les scientifiques ont déjà mis en évidence les points de leviers pour envisager un avenir plus soutenable pour nos océans. Toutefois, mettre en œuvre les changements transformateurs nécessaires n’est pas trivial.

En partenariat avec l’Institut océanographique – Fondation Albert Ier – Prince de Monaco et l’Ifremer, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) propose, à travers sa Journée annuelle, d’explorer comment le cadre des scénarios futurs pour la nature, le Nature Futures Framework (NFF), peut permettre de mieux appréhender tous les enjeux de l’océan, avec une vision intégrative des relations nature-humains sous un angle nouveau, plus systémique.

Le Cadre pour l’avenir de la nature est un outil flexible qui vise à promouvoir l’élaboration de scénarios centrés sur la nature, et qui tiennent compte de la diversité des valeurs de la biodiversité, afin d’éclairer les options politiques.

Le NFF se concentre sur trois grandes perspectives en termes de valeurs et de conceptions du monde :

Les usagers de l’océan considèrent la valeur intrinsèque des écosystèmes, leur intégrité, la diversité des espèces, des habitats et des processus associés.

Elle insiste sur les valeurs relationnelles de la nature, imbriquant sociétés, cultures, traditions et croyances et façonnant divers paysages bioculturels.

L’accent est mis sur la modernité littorale, insulaire, technologique, les avantages utilitaires et les valeurs instrumentales que la nature et ses ressources fournissent aux acteurs économiques et aux sociétés.

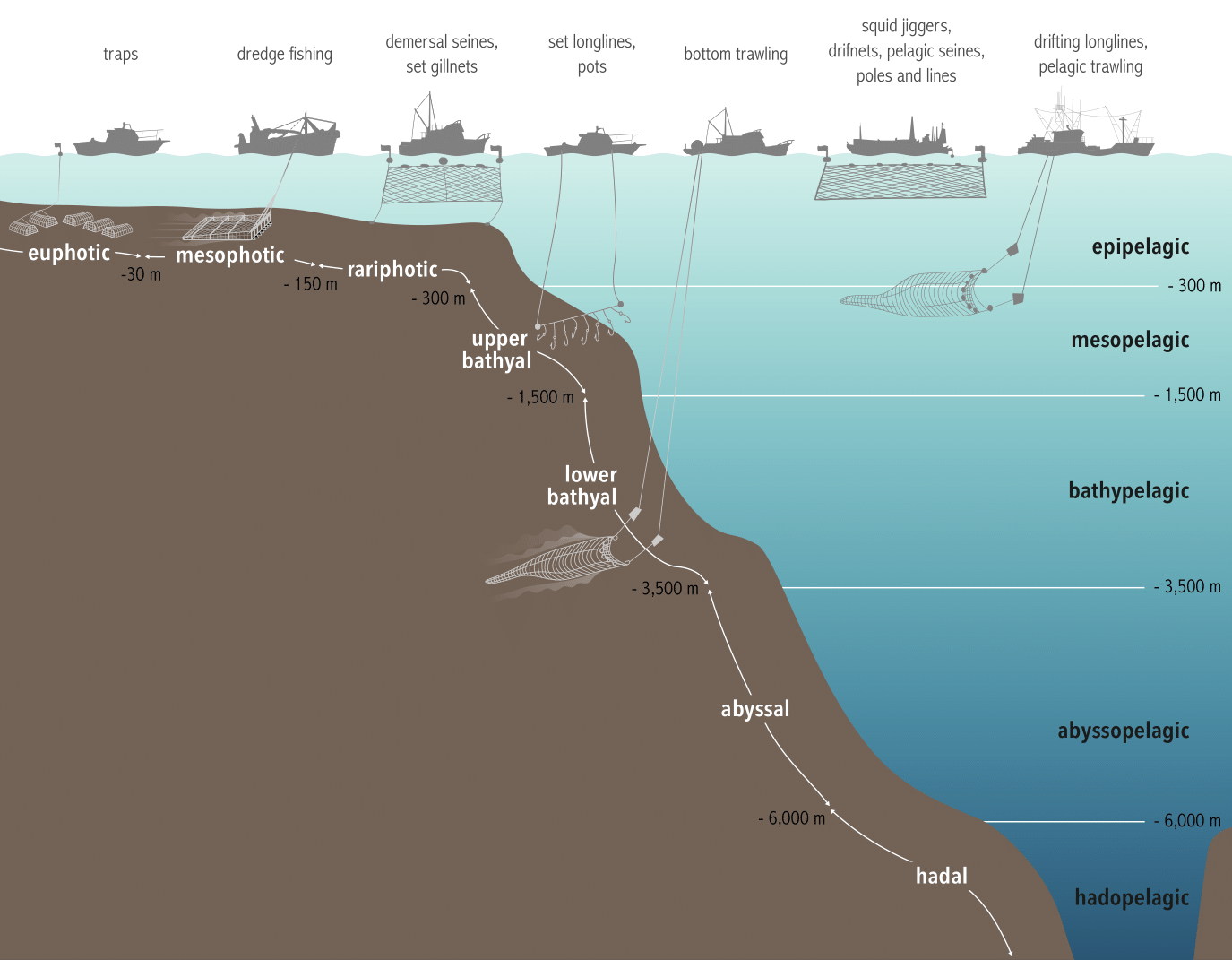

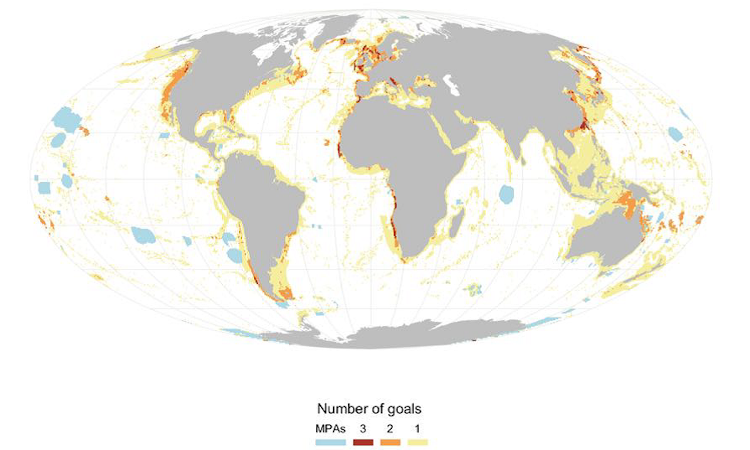

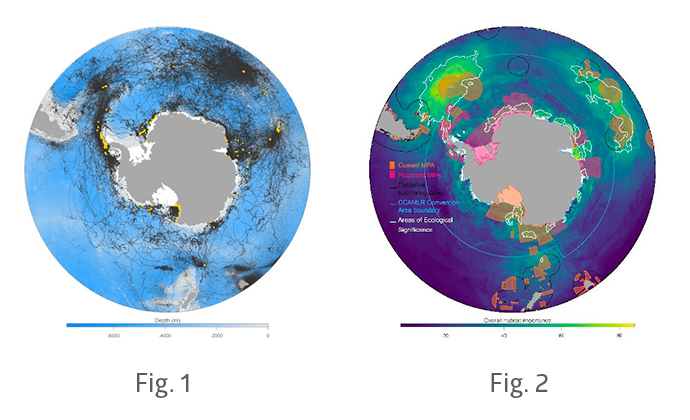

L’océan est un milieu tridimensionnel comportant une importante dimension verticale, la profondeur, qui structure des écosystèmes uniques et des usages humains spécifiques. Cependant, les outils de gestion et de conservation marine sont dominés par une représentation bidimensionnelle de l’océan, qui néglige cette stratification verticale. Si cette représentation réductionniste de l’océan était compatible avec des usages humains principalement côtiers, l’expansion de l’empreinte humaine vers la haute mer et l’océan profond nécessite une nouvelle approche prenant en compte cette complexité verticale. La prise en compte de la profondeur de l’océan est particulièrement importante étant donné les nouveaux objectifs des accords de Montréal-Kunming, notamment celui d’atteindre 30 % de couverture de protection marine d’ici 2030, ainsi que le récent traité international pour la gestion de la biodiversité en haute mer.

Dans ce contexte, des chercheurs du Criobe et de l’Université de Washington ont développé une nouvelle approche pour évaluer la distribution des impacts humains et des efforts de conservation à travers les trois dimensions de l’océan : latitude, longitude et profondeur. Pour ce faire, une typologie des principales unités écologiques à travers les profondeurs (Figure 1) est surimposée à une typologie bidimensionnelle des écorégions marines pour définir des écorégions tridimensionnelles.

Figure 1 : Profondeur atteinte par les activités de pèche par type d’engins. La profondeur des pictogrammes représentant chaque engin indique la profondeur maximale où ces engins opèrent.

À l’aide de cette nouvelle typologie, l’équipe a évalué la distribution tridimensionnelle mondiale des efforts de conservation et des activités de pêche, qui constituent aujourd’hui la principale pression humaine directe sur les écosystèmes marins. Les analyses s’appuient sur des bases de données publiques, telles que le Global Fishing Watch pour les activités de pêche, le World Database on Protected Area pour les efforts de conservation et le GEBCO pour les données bathymétriques.

Les résultats ont révélé que les différentes profondeurs de l’océan, qui correspondent à des écosystèmes uniques, bénéficient d’efforts de conservation très disparates. Alors que les écosystèmes les moins profonds (0 à 30 m) sont les mieux protégés, les écosystèmes plus profonds, notamment le mésophotique (30 à 150 m), le rariphotique (150 à 300 m) et les abysses (3500 à 6000 m), n’ont toujours par atteint l’objectif de 10 % de couverture de protection fixé par la Convention sur la diversité biologique (CDB) et qui aurait dû être atteint depuis 2020. Par contraste, l’empreinte 3D des activités de pêche s’étend à travers toutes les profondeurs, avec notamment 37 % des activités mondiales de pêche opérant dans l’océan profond, en-dessous de 300 m.

D’autre part, les résultats démontrent que les efforts de conservation sont disproportionnellement dirigés vers les aires où le moins d’activité de pêche ont lieu, un phénomène d’évitement dénommée ” conservation résiduelle “. Autrement dit, les aires les plus impactées par les pressions humaines demeurent le plus souvent sans protection. De plus, les aires marines de protection forte, où les régulations d’extraction sont strictes, et qui fournissent les bénéfices écologiques les plus importants, sont sous-représentées dans toutes les écorégions et à toutes les profondeurs, avec seulement 1,4 % de couverture à l’échelle mondiale.

Les faiblesses du réseau mondial d’aires marines protégées soulignées par cette étude appellent à une représentation plus holistique de l’océan, prenant en compte sa structure verticale et les processus complexes de connectivité reliant le pélagique au benthique. Améliorer la représentation écologique à toutes les profondeurs, augmenter la couverture de protection forte, et prioriser les zones les plus impactées par les usages humains doivent constituer la priorité des stratégies de conservation à l’échelle nationale et mondiale.

En raison de leurs contrats à durée déterminée (les fameux “postdocs”) et du recrutement tardif sur des postes permanents, ils sont soumis à une forte pression pour publier leurs travaux de recherche car cela contribue à la construction de leur réputation et facilite leur avancement académique et professionnel. Publier dans des revues à fort impact – c’est-à-dire avoir une publication académique acceptée dans un journal jouissant d’une grande visibilité et influence au sein de la communauté scientifique – est essentiel pour s’assurer une future carrière. Consciente des enjeux éthiques liés aux coûts exorbitants des publications et à l’utilisation de ces fonds, émanant principalement de fonds publics, cette génération se retrouve confrontée à un défi de taille : comment combiner évolution de carrière et posture éthique?

Dans une majorité de cas, une fois leur article accepté par la rédaction d’un journal scientifique, les chercheuses et chercheurs doivent payer pour en permettre la publication (cessation des droits d’auteurs au journal, frais de publication, etc.). Dans cet article d’opinion, les jeunes scientifiques du Cesab dénoncent le fait que certains journaux utilisent les marges financières pour rétribuer les actionnaires de ces journaux. Ils plaident pour que le système de publication soit à but non lucratif, c’est-à-dire que les frais de publication servent à payer les frais de publications sans en tirer de profit pour des actionnaires, et qu’ils retournent dans le système académique, par exemple en organisant des conférences.

Ces dernières années, les initiatives et alertes des scientifiques sur cette problématique se sont multipliées, prenant des formes diverses, avec des grèves au sein des rédactions, ou encore à travers une politique de choix restreint et engagés des revues où soumettre des articles scientifiques, etc. Au-delà des gestes individuels comme le boycott de ces journaux non-éthiques, ce qui est risqué pour de jeunes scientifiques, des actions sont possibles pour faire évoluer les pratiques et mentalités des chercheurs et chercheuses tout au long de leur carrière et dans les différents aspects de leur vie académique – au cours de l’écriture d’article, de l’évaluation et de l’édition, membres de comités d’évaluation et collègues.

Dans le domaine de l’écologie et de l’évolution, les autrices et auteurs proposent les alternatives suivantes :

Alors que la communauté académique semble de plus en plus consciente du problème éthique majeur lié au système actuel d’édition scientifique, il est désormais nécessaire de passer à l’action pour des changements systémiques majeurs. Déployés collectivement, ces efforts peuvent permettre à la communauté scientifique, et en particulier aux jeunes chercheuses et chercheurs, de sortir de ce conflit entre éthique et carrières.

Accéder à l'article d'opinion (ENG)

Dans une publication parue jeudi dernier dans le journal Science, Tom B Letessier, chercheur à la Société zoologique de Londres (ZSL), et ses collègues livrent les résultats d’une étude impressionnante sur la taille corporelle des poissons. Des données collectées pendant 14 ans ont été analysées, représentant environ 20 000 heures de vidéos sous-marines filmant près d’un million d’individus de 1460 espèces différentes. Un travail d’analyse complexe et de longue haleine mené en France au de synthèse et d’analyse de données sur la biodiversité, le Cesab, de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB).

Recueillies grâce à des pièges caméras, ces données ont permis de comparer l’efficacité des zones protégées chez les populations de poissons pélagiques (vivant au-dessus du plancher marin comme les thons, sardines ou encore requins soyeux) et chez les populations de poissons benthiques (vivant sur le plancher marin tels que les raies, limandes ou labres). En effet, en mer, la taille des poissons donne de vraies indications sur leur place dans la chaîne alimentaire, et donc sur le fonctionnement de l’écosystème étudié.

“Pour les populations pélagiques, l’effet des aires marines protégées (AMP) se conjugue avec leur distance de la côte : plus une AMP est éloignée de la côte, plus elle apparaît efficace pour protéger les poissons pélagiques. Ce résultat contraste avec les populations benthiques, pour lesquelles les AMP les plus efficaces se trouvent proches des côtes, et des activités humaines.”

Tom B Letessier

Cette étude rappelle la nécessité de répartir des aires marines protégées entre zones côtières et haute mer afin de permettre aux populations pélagiques, déjà surexploitées, de se restaurer, loin des activités humaines.

Aller + loin : Aires marinées protégées et taille des poissons, un sujet scientifique d’actualité

Pourquoi les poissons des zones benthiques et pélagiques ont-elles des réponses différentes aux activités humaines et à leur proximité ? Les raisons écologiques de ce phénomène sont encore mal connues. Une des hypothèses serait l’absence de « refuge » dans les zones pélagiques, alors que les zones benthiques, du fond de l’océan, offrent une protection aux individus les plus petits ou les plus jeunes, qui peuvent se cacher dans les algues.

D’autres travaux soulignent la complexité des phénomènes écologiques impliqués. Une publication de Chen et al. parue dans PNAS en novembre 2023 montre qu’une augmentation de la survie des individus adultes en zone protégée peut avoir de nombreux effets en cascade et qui varient dans le temps : augmentation de leur taux de reproduction, de leurs densités et donc de leur compétition pour la nourriture, ce qui peut les inciter à sortir de ces zones plus tôt dans leur vie, selon la taille des aires protégées.

L’emplacement et la taille des aires marines protégées sont donc des facteurs fondamentaux à prendre en compte pour protéger au mieux la biodiversité marine.

La décennie des Nations unies (NU) pour les sciences océaniques et la conférence des NU sur l’océan qui se tiendra à Nice en juin 2025 s’annoncent décisives pour l’avenir de l’océan. Il y a en effet urgence. À lui seul, l’océan recouvre plus de 70 % de la surface de la planète et représente plus de 90 % du volume habitable pour le monde vivant. Des milliards de personnes à travers le monde dépendent de la biodiversité marine et côtière pour subvenir à leurs besoins (ressources alimentaires, culture, etc.). Pourtant, la plupart des activités humaines ont un impact majeur sur l’océan.

Entre pressions directes et facteurs indirects qui les aggravent, les scientifiques ont déjà mis en évidence les points de leviers pour envisager un avenir plus soutenable pour nos océans. Toutefois, mettre en œuvre les changements transformateurs nécessaires n’est pas trivial.

En partenariat avec l’Institut océanographique – Fondation Albert Ier – Prince de Monaco et l’Ifremer, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) propose, à travers sa Journée annuelle, d’explorer comment le cadre des scénarios futurs pour la nature, le Nature Futures Framework (NFF), peut permettre de mieux appréhender tous les enjeux de l’océan, avec une vision intégrative des relations nature-humains sous un angle nouveau, plus systémique.

Rendez-vous le 29 mai prochain, à la Maison de l’Océan (Paris Ve).

Événement sur inscription, accessible en présentiel et en distanciel

Comment est arrivée la crépidule sur les côtes françaises ?

La crépidule est arrivée par différents biais, mais majoritairement avec le commerce de l’huitre creuse. En important ces huitres, on a importé avec elles tout un cortège d’espèces exotiques qui étaient à l’état larvaire ou juvénile, cachées dans leurs coquilles. L’établissement de la crépidule date des années 70. Mais elle devient vraiment envahissante dans les années 80 et 90. On la retrouve sur tout le littoral français, notamment dans la rade de Brest.

Quand la crépidule s’est multipliée quels impacts notables a-t-elle eu sur l’écosystème ?

La crépidule est un gastéropode qui a besoin d’un substrat dur et lisse pour se fixer, un rocher plat ou un débris de verre par exemple. Au début de son introduction, elle en a eu besoin mais comme elle s’est mise à proliférer, elle s’est étendue sur des fonds qui étaient meubles et s’est auto-entretenue du fait que les jeunes individus se fixent préférentiellement sur les chaines d’adultes, empilés les uns sur les autres. Elle a ensuite servi de support à des espèces qui aiment les substrats durs comme les ascidies, les éponges et certains bivalves comme le pétoncle noir, lequel est par ailleurs une espèce actuellement en déclin.

Outre le fait de servir d’habitat à d’autres espèces, la crépidule a-t-elle eu d’autres effets positifs ?

Les crépidules sont des organismes filtreurs qui se nourrissent en filtrant l’eau pour capturer des particules de nourriture, notamment des micro-algues. En filtrant activement l’eau, elles peuvent contribuer à réduire la turbidité, limitant ainsi les efflorescences de certaines espèces du phytoplancton, en particulier des dinoflagellés.

Inversement, en quoi la crépidule a déstabilisé les écosystèmes ?

Pour arriver à déstabiliser un écosystème entier, il faut dépasser un certain seuil en termes de densité ou de biomasse. C’est ce qu’il s’est passé dans certaines zones où sur un mètre carré, il a pu y avoir plusieurs milliers d’individus. Or, la crépidule est un animal filtreur qui, pour se nourrir et s’oxygéner, filtre une grande quantité d’eau de mer et produit beaucoup de fèces : dans ces conditions, elle a déstabilisé l’écosystème avec un envasement des fonds, y compris les fonds sableux qui sont devenus des fonds vaseux. Plusieurs espèces de fonds sableux comme la coquille Saint Jacques ou les juvéniles de soles ont donc reculé.

Il semblerait qu’après avoir prospéré sur nos côtes ses populations diminuent.

Depuis le milieu des années 2000, on constate effectivement un recul de la crépidule. En rade de Brest des investigations menées entre 2013 et 2018, des prélèvements sur le terrain et des vidéos sous-marines ont permis de démontrer clairement que le stock avait très significativement diminué en particulier dans tout le bassin sud de la rade. Elle semble néanmoins s’être maintenue dans le secteur nord de la rade. Si on ne sait pas exactement pourquoi elle recule, on a suspecté néanmoins des polluants arrivés du bassin versant du sud de la rade pour expliquer son déclin. Mais souvent, un déclin est multifactoriel et prend du temps.

Le fait que la crépidule décline en fait-elle une exception parmi les espèces exotiques envahissantes ?

Il semblerait que d’autres espèces comme la caulerpe (Caulerpa taxifolia) en méditerranée, considérée elle aussi comme envahissante, décline naturellement. Il y a plusieurs pistes d’investigation pour chercher à comprendre pourquoi. Il y a comme un cycle qui s’observe, où au bout de 20-30 ans, on voit des espèces proliférantes décliner. Sans doute parce que petit à petit d’autres interactions avec d’autres espèces s’opèrent. Elles sont alors contrôlées soit par des parasites soit par des prédateurs qui permettent à ces espèces exotiques envahissantes de trouver une place régulée dans l’écosystème.

Est-ce une loi ?

Non, car en milieu marin ou terrestre, il y a plusieurs exemples d’espèces proliférantes qui ont fait basculer irréversiblement l’écosystème dans un état différent. Par exemple des oursins, qui sont des herbivores, peuvent dévorer intégralement d’immenses champs d’algues qui laissent place à des fonds complètement nus. C’est vrai aussi dans des milieux tropicaux où des étoiles de mer ont décimé des récifs de coraux. Donc parfois, passé ce « point de bascule », on assiste à l’établissement d’un tout autre écosystème.

Quel est l’état aujourd’hui de la rade de Brest ?

La rade n’a pas retrouvé son état écologique d’avant l’arrivée de la crépidule. Il reste toujours des traces à commencer par les amas de coquilles de crépidules mortes dans la partie sud. Certes, elles servent encore de support à certaines espèces, mais la biodiversité y est beaucoup moins luxuriante que lorsque l’on avait des bancs de crépidules vivantes. La rade est par ailleurs impactée par diverses pollutions et par des activités humaines, comme la pêche aux engins trainants qui dégradent les habitats et remettent en suspension des particules. L’écosystème évolue sans cesse, s’adapte parfois, et il reste heureusement des zones dans cette rade où les écosystèmes fonctionnent toujours bien.

En quoi consiste la prévention ?

Elle vise à mettre en place des mesures de contrôle des importations aux frontières et de biosécurité pour limiter l’arrivée de nouvelle espèces exotiques et leur déplacement. Cela nécessite un cadre réglementaire et une surveillance biologique organisée du territoire. La surveillance doit se concentrer sur les points chauds d’introduction tels que les ports et les aéroports, les voies de communication, comme les routes ou les voies ferrées, qui constituent des corridors de dispersion. Une vigilance particulière doit aussi être portée aux espaces prioritaires, tels que les espaces naturels et les aires protégées abritant des espèces patrimoniales, endémiques ou en danger qui pourraient être menacées par ces espèces exotiques envahissantes.

Combien d’espèces arrivent sur le territoire ?

D’après l’indicateur de l’observatoire national de la biodiversité, depuis 1983, un département de métropole compte en moyenne 11 espèces exotiques envahissantes de plus tous les dix ans. Le cas du frelon asiatique est emblématique. Détecté pour la première fois en 2004 en France, il a depuis colonisé presque toute l’Europe. Le coût de la lutte contre cette invasion en France se chiffre à plusieurs millions d’euros par an, et s’accroit avec le temps. L’éradication aurait été possible au début de l’installation de l’espèce. Aujourd’hui ce n’est plus envisageable, on est obligé de vivre avec.

Y a-t-il régulièrement des alertes ?

La pression aux frontières est permanente. Il y a déjà eu plusieurs alertes nationales d’invasions biologiques potentielles. Entre 2019 et 2021, quatre nouvelles espèces exotiques d’écrevisses problématiques pour nos cours d’eau ont été découvertes en France. Originaires d’Amérique du Nord, elles ont sans doute été introduites accidentellement, mais on ne peut pas exclure des relâcher intentionnels. En 2022, la petite fourmi de feu ou fourmi électrique a été découverte à Toulon. Cette espèce originaire d’Amérique du Sud est l’une des cinq espèces de fourmis les plus envahissantes au monde. On peut supposer qu’elle est arrivée par des bateaux militaires ou par le commerce des plantes. Bien que nous parvenions à les identifier et les détecter, il y a encore peu de réponses efficaces face à ce problème.

Lorsque l’espèce exotique envahissante est déjà installée sur le territoire comment limite-t-on son déplacement ?

Il existe des listes réglementaires et scientifiques. La liste règlementaire permet par exemple d’interdire l’importation ou la commercialisation des espèces identifiées. Pour la France métropolitaine, 94 espèces sont aujourd’hui réglementées et interdites de commerce, transport ou encore colportage. Mais on est bien loin du nombre des espèces pouvant s’installer sur le territoire. A côté de cela, il existe des listes scientifiques qui se fondent sur des inventaires, des évaluations et la caractérisation du risque. Bien que parfois soumises à discussion et débat sur la méthodologie, ces listes permettent d’orienter des actions de surveillance et de gestion sur le territoire.

Qui est en charge de construire ces listes scientifiques ?

Pour la flore, se sont notamment les conservatoires botaniques nationaux qui sont en charge de produire ces listes. Aujourd’hui, on arrive à inventorier entre 600 et 900 plantes naturalisées dans chaque région. Une centaine sont considérées comme espèce exotique envahissante. Mais ce statut peut varier avec l’espace et le temps. Une espèce peut être considérée comme envahissante dans le sud par exemple, mais pas dans le nord. Elle peut l’être ou le devenir puis disparaitre. C’est par exemple le cas de la Caulerpe (Caulerpa taxifolia) qui a envahi les côtes de plusieurs pays méditerranéens dans les années 1990-2010, mais dont les populations sont aujourd’hui en forte régression. Des espèces exotiques problématiques sur le moment peuvent , après de nombreuses années, trouver leur place dans l’écosystème et fournir par exemple des services écosystémiques qui avaient disparus. Les acteurs confrontés aux invasions biologiques s’interrogent de plus en plus sur les évolutions possibles vers des « néo-écosystèmes », définis comme des assemblages hybrides et fonctionnels d’espèce indigènes et d’espèces exotiques. C’est un sujet émergent pour la recherche.

Les politiques publiques nationales sont-elles cohérentes pour répondre à cet enjeu ?

Pas toujours… Par exemple, dans un contexte de changement climatique, un enjeu majeur pour la forêt française est d’accroître ses capacités de résilience pour garantir la qualité et la quantité de l’ensemble des services fournis. Parmi les solutions proposées, le recours à des essences exotiques au sein « d’îlots d’avenir », plus tolérants à la chaleur et à la sécheresse, est encouragé par les pouvoirs publics. Or une part importante des espèces préconisées sont des espèces exotiques comme le robinier, le chêne rouge ou le noyer noir dont le caractère envahissant pour certaines est bien documenté en France et ailleurs dans le monde. A l’heure où les scientifiques n’ont de cesse d’alerter sur les impacts négatifs des invasions biologiques, la question de la cohérence entre nos politiques publiques nationales se pose d’autant plus.

Avons-nous en France les moyens de prévenir les invasions biologiques ?

Depuis quelques années, des réseaux et des groupes de travail se sont constitués et des stratégies régionales en métropole et en outre-mer ont été élaborées pour définir un cadre d’action collectif. Les résultats sont là en termes d’amélioration des connaissances, de stratégie collective, de réglementation. On sait ce qu’il faut faire. Reste la question des moyens humains, financiers et d’une volonté politique pour mettre en œuvre la prévention. Il nous faut aujourd’hui accentuer la sensibilisation des citoyens, des élus et professionnels, renforcer notre biosécurité avec plus de personnels formés aux frontières et sur le terrain et une surveillance biologique coordonnée du territoire. Enfin, il nous faut soutenir davantage la recherche pour développer des outils d’aide à la décision afin de mieux anticiper les prochaines invasions.

L’activité anthropique a considérablement modifié la structure et le fonctionnement de tous les écosystèmes de la planète notamment en mer et sur littoral. Néanmoins, des solutions existent pour faire face à ces impacts. S’appuyant sur les résultats de la recherche, l’Ipbes a identifié cinq pressions directes sur la biodiversité ayant les incidences les plus lourdes à l’échelle mondiale. Il s’agit de la modification de l’utilisation des terres et des mers, de la surexploitation des ressources sur terre comme en mer, des changements climatiques, qui affectent tous les compartiments de l’environnement, des pollutions et des espèces exotiques envahissantes, qui perturbent les équilibres, notamment aux échelles locales.

Cette étude se focalise sur la réduction des principales pressions directes exercées sur la biodiversité pour renforcer l’efficacité des mesures proposées dans le cadre des documents stratégiques de façade qui définissent les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral. Pour ce faire, la FRB a effectué une extraction des solutions à partir d’articles de recherche récents afin de fournir une perspective récente sur des priorités pour trois principales pressions directes s’exerçant sur la biodiversité.

Les trois pressions directes présentées dans ce dossier sont la modification de l’utilisation des mers, les pollutions et les espèces exotiques envahissantes. Les résultats de cette analyse ont été regroupés par pression et sont disponibles à travers trois fiches thématiques.

On assiste à une augmentation des activités offshore telles que la production d’énergie, l’aquaculture, le tourisme, le développement des biotechnologies et l’exploitation minière (Stuiver et al., 2016) ou encore l’installation de plateformes multi-usages (MUPs). Ces activités font des mers européennes le théâtre d’une croissance massive des infrastructures maritimes et d’une compétition spatiale (Stuiver et al., 2016).

Parmi les activités offshores, la pisciculture en cages flottantes pose la question, à l’échelle européenne, des évasions (Arechavala-Lopez et al., 2018) qui recouvrent l’échappée de poissons isolés, de groupes de poissons (de quelques-uns au million), d’œufs viables et fécondés (Arechavala-Lopez et al., 2018). Elles se produisent en raison de défaillances techniques et opérationnelles (Arechavala-Lopez et al., 2018) :

Le développement des énergies marines renouvelables (EMR) est également notable. Celles-ci peuvent fournir jusqu’à 7 % de la demande mondiale en électricité : la plupart via l’éolien offshore, l’énergie marémotrice pourrait répondre, quant à elle, à environ 0,75 % de cette demande (Fox et al., 2018). Si extraire l’énergie des courants de marées, prévisibles, est une idée séduisante, peu de sites conviennent pour les installations. Cependant, un grand nombre de dispositifs marémoteurs sont actuellement en cours de développement (Fox et al., 2018). En France, un déploiement expérimental a eu lieu au niveau du raz Blanchard, lieu de passage d’un intense courant de marée. Les principales préoccupations environnementales liées à ces dispositifs ciblent les perturbations physiques, les risques de collision, les modifications hydrographiques et la génération de bruits et de champs électromagnétiques (Fox et al., 2018). En termes de risques de pollution, on dispose de peu d’informations sur les revêtements anti-biofouling, c’est à dire contre l’encrassement biologique, qui devront être utilisés pour protéger les turbines, transformateurs et autres appareils (Fox et al., 2018).

L’augmentation du trafic maritime en général menace particulièrement les populations de cétacées, dites “espèces parapluie”, qui sont également confrontées à la perte d’habitat et aux pêcheries commerciales (Pennino et al., 2017). Le trafic maritime engendre des perturbations physiques et acoustiques qui peuvent provoquer, à court terme, des changements physiologiques et de comportement et, à long terme, des changements dans la distribution des cétacés. En outre, les collisions avec les navires sont régulièrement signalées. Des preuves de collisions ont été décrites pour 11 espèces de grandes baleines, pour lesquelles le rorqual commun (Balaenoptera physalus), était le plus fréquemment impliqué (Pennino et al., 2017). En particulier, la navigation de plaisance, en développement à travers le monde, est d’autant plus impactante, qu’elle est un des piliers de « l’économie bleue » ou la Blue Economy de l’Union européenne et a donc vocation à se développer : aujourd’hui, 36 millions de citoyens européens participeraient régulièrement à des activités de plaisance, le secteur du tourisme nautique de l’Union européenne créerait jusqu’à 234 000 emplois et génèrerait 28 milliards d’euros de recettes annuelles (Carreño et Lloret, 2021).

Enfin, du fait de l’augmentation de la population urbaine et du tourisme de masse, les zones côtières sont particulièrement touchées par une urbanisation rapide. À titre d’exemple, en région Provence-Alpes Côte d’Azur (Paca), un quart des zones qui ont été urbanisées au cours de la période 1990-2012 se trouvent dans les 15 premiers kilomètres de la côte (Doxa et at., 2017). Cette urbanisation entraine la perte d’habitats naturels. De plus, les habitats côtiers se distinguent souvent par une diversité végétale unique et une spécialisation élevée au sein de forts gradients écologiques à de petites échelles spatiales telle que l’adaptation à des niveaux stressants de salinité, de sécheresse et de température par exemple (Doxa et at., 2017). De nombreuses plantes sont donc très vulnérables à la diminution de leurs habitats : cela rend la priorisation des actions de conservation au sein des zones côtières particulièrement urgente (Doxa et at., 2017).

Les réponses des espèces à ces perturbations sont variables : un changement de comportement comme la modification des directions de nage, une augmentation de la durée de nage, une augmentation de la cohésion de groupe, des changements physiologiques telle que la respiration chez les dauphins, voire un évitement saisonnier de certaines zones (Carreño et Lloret, 2021).

Le transport des macro-déchets est aérien, fluvial ou par déversement direct. Il existe une grande variété de sources de déchets tant terrestres que marines. Les sources identifiées comme étant d’origine terrestre comprennent les décharges municipales et sauvages, les détritus des plages et zones côtières, le tourisme, les rivières et autres émissions industrielles et agricoles, les rejets provenant des égouts pluviaux et municipaux non traités. On estime que les sources terrestres contribuent actuellement à 80 % des déchets marins (Compas et al. 2019 ; Sinopli et al., 2020, Scotti et al. 2021, Madricardo et al. 2020, Grelaud et Zivery, 2020 ; Sharma, 2021). Les sources importantes d’origine maritime incluent le fret, la navigation de plaisance et militaire (notamment les croiseurs), la pêche industrielle et les installations aquacoles, mais aussi l’industrie de l’énergie.

Dans l’Atlantique Nord-Est, les principales sources de déchets sont liées aux activités maritimes telles que la navigation, la pêche, l’aquaculture et les installations offshore, ainsi que le tourisme côtier (e.g. bateaux de plaisances, pêche amateur) (Ospar, 2009). Aussi, la perte, l’abandon volontaire ou l’élimination des engins de pêche est la cause principale de la production de déchets par la pêche professionnelle / industrielle (Compas et al. 2019 ; Sinopli et al., 2020, Scotti et al. 2021, Madricardo et al. 2020, Grelaud et Zivery, 2020 ; Sharma, 2021).

Le trafic maritime et l’aquaculture jouent un rôle clé important et prépondérant dans l’introduction des espèces envahissantes à l’échelle mondiale et régionale. Les différentes infrastructures existantes liées à ces activités tels que les marinas et les ports maritimes forment des réseaux denses le long des côtes et sont capables d’abriter de nombreux taxons d’espèces envahissantes. Ces infrastructures sont susceptibles d’être une source importante de propagules permettant par ailleurs la colonisation des milieux naturels voisins. Les fermes aquacoles sont également une autre source importante d’espèces envahissantes. L’algue comestible Undaria pinnatifida, originaire d’Asie et introduite en Europe dans les années 1970, est un exemple phare d’une EEE qui se développe dans les habitats avoisinants des sites aquacoles (Rotter et al. 2020). Les évènements d’introduction, dits “spillovers”, peuvent se produire à partir des sites d’aquaculture, comme illustré aussi par l’huître creuse Crassostrea gigas, une espèce originaire du nord-ouest de l’océan Pacifique. La propagation de ces espèces dans les sites naturels entraînent des modifications importantes de l’habitat, mais aussi du fonctionnement des écosystèmes. Elles peuvent également participer au développement de nouvelles maladies et de nouveaux parasites entraînant alors des modifications génétiques suite à des phénomènes d’hybridation avec les taxons indigènes (Rotter et al. 2020).

En mer Méditerranée, la création et l’ouverture de canaux artificiels, tel que le canal de Suez, est parmi les voies d’introduction les plus significatives, permettant la colonisation progressive des espèces, notamment d’origine indo-pacifique. Une espèce de décapode, Charybdis longicollis, a été introduite passivement, en mer Méditerranée via le canal de Suez par les courants marins, et a depuis largement établi des populations dans le bassin Levantin, la subdivision du bassin oriental de la mer Méditerranée. Une analyse prospective (cf. Tsiamis et al. 2019) a classé la gestion des populations de cette espèce comme “impossible”. Ces espèces introduites ont principalement affecté les parties orientales du bassin.

Le trafic maritime est une des sources importantes d’introduction. Sa particularité est qu’il touche des zones généralement plus étendues, en raison du déplacement des navires, que les introductions dues à l’aquaculture, les canaux artificiels ou les courants marins (Katsanevakis et al. 2016). Cette introduction, principalement “accidentelle”, se fait généralement par le biais des navires (navires de charge, navires rouliers, caboteurs, etc.) via les réservoirs d’eau de ballast, ou l’encrassement biologique dit “biofouling” de la coque des bateaux (Rotter et al. 2020). Dans l‘étude de Tsiamis et al. 2019, 26 espèces sont classées comme étant prioritaires et principalement introduites par les navires (biofouling des coques et eaux de ballast) empruntant le canal de Suez comme accès à la Méditerranée. L’étude de Katsanevakis et al. 2016 recense, de son côté, les espèces introduites par la navigation maritime présentant les scores d’impact les plus élevés. En Méditerranée, les espèces introduites par les voies de navigation maritime sont celles ayant le plus d’impacts dans de nombreux sites du centre et du nord-ouest du bassin méditerranéen, y compris le littoral oriental français, comme en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et la Corse (Katsanevaki et al. 2016).

S’il participe très largement à l’introduction et l’établissement pérenne des espèces non-indigènes en mer méditerranéenne (Guzinski et al. 2018), le trafic maritime est également une des sources majeures de propagation des EEE dans d’autres régions océaniques à travers le monde.

Aujourd’hui, les habitats les plus à risques sont les fonds durs sublittoraux peu profonds, les fonds mous sublittoraux peu profonds et l‘espace intertidal rocheux (Katsanevaki et al. 2016).

Les communautés côtières sont en première ligne de deux facteurs importants et croissants du changement global : le changement climatique, le développement économique, qui peuvent interagir avec la possible expansion de la conservation par zone, conduisant à ce que certains auteurs appellent la « triple exposition ». Si les stratégies visant à maximiser les avantages sociaux des politiques d’adaptation à ces trois facteurs diffèrent, des processus externes peuvent parfois converger pour amplifier les vulnérabilités et les inégalités. Les injustices sociales préexistantes peuvent augmenter la sensibilité des populations aux changements sociaux, environnementaux et politiques, et peuvent limiter leur capacité à s’adapter ou à bénéficier des impacts interactifs de ce qui est parfois appelé “la triple exposition”.

Dans un article publié dans la revue One Earth le 17 février 2023, le groupe de recherche en socio-écologie Blue Justice, financé par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) au sein de son Centre de synthèse et d’analyse de la biodiversité (Cesab), soutient, au-delà de la reconnaissance d’une telle “triple exposition”, que les agences de mise en œuvre externes ne peuvent pas atteindre efficacement et équitablement les objectifs d’adaptation climatique, économiques et de conservation sans donner la priorité à la justice sociale et au renforcement de la résilience en générale.

Pour faire avancer cette orientation vers la justice et la résilience, Joachim Claudet – chercheur CNRS, David Gill, chercheur à Duke University (États-Unis), Jessica Blythe – chercheuse à Brock University (Canada), porteurs du projet Blue Justice, recommandent que les acteurs du climat, du développement et de la conservation ambitionnent :

Dans un monde en mutation rapide, ces stratégies, appliquées ensemble et adaptées au contexte local, offrent une opportunité de développer des initiatives côtières qui soutiennent le bien-être, la justice et la résilience des populations côtières.

Des mesures qui prennent tout leur sens lors de catastrophes naturelles

Pour illustrer leurs recommandations, les auteurs mettent en avant plusieurs exemples, notamment en lien avec les catastrophes naturelles. Ainsi, en 2020, alors que les efforts internationaux étaient mobilisés par la pandémie, une marée noire est survenue à l’île Maurice. C’est un groupe d’ONG locales qui s’est mis en place pour activer son réseau de bénévoles et fournir les ressources nécessaires aux premières actions de nettoyage. Le vide institutionnel initialement ressenti a contribué à la large mobilisation des communautés locales pour la fabrication et le déploiement d’un filtre “anti-marée” dans la mer. Loin d’entraver cet engagement, les institutions gouvernementales ont ensuite fourni du soutien aux groupes bénévoles jusqu’à ce que des services spécialisés de nettoyage soient formellement mobilisés et que les efforts officiels commencent. Ceci illustre donc bien l’importance des partenariats inclusifs dans la lutte face aux pressions environnementales.

Le projet Blue Justice réunit un panel international (Amérique du Nord, Angleterre, France, Australie, Fidji, Italie, etc.) de spécialistes en biologie marine, biologie de la conservation, socio-écologie et lois environnementales.

Quel a été le point de départ à l’origine de la création de La Salamandre ?

Tout a commencé par une enfance à la campagne, remplie de balades dans la nature, qui m’ont permis de satisfaire la curiosité que j’avais pour le monde du vivant. Quand j’étais enfant, j’ai très vite eu conscience que la nature déclinait, ce qui a suscité beaucoup de colère et de tristesse. Alors je me suis demandé ce que je pouvais faire, à ma modeste échelle. Et comme j’avais beaucoup de plaisir à partager cette passion pour la nature, je me suis dit que j’allais créer un petit journal avec le peu de moyens que j’avais. J’ai commencé à taper sur une vieille machine à écrire héritée de mon grand-père. J’ai d’abord écrit sur les crapauds, les pissenlits, les hirondelles, etc. Et La Salamandre est née. Depuis les choses ont bien changé ! Aujourd’hui, les jeunes feraient un podcast, une chaîne YouTube ou un compte Instagram, mais à l’époque tout ça n’existait pas encore.

Quels sont les principaux objectifs que vous aviez en créant la revue ?

Pour nous, l’objectif n’est pas que les gens connaissent la biodiversité dans ses moindres détails. On ne veut pas former de parfaits naturalistes. Notre but est de reconnecter les gens au monde du vivant en passant par les émotions. On essaie de raconter des histoires pour créer de l’empathie. En étant touché par ces histoires, le vivant reprend de la valeur.

Comment faites-vous pour continuer à toucher le public ?

Pour toucher le plus de monde, nous essayons de multiplier les formats. En plus des différentes revues que l’on propose, nous éditons entre dix et quinze livres chaque année. Nous produisons aussi des documentaires animaliers et nous organisons un grand festival annuel en Suisse. Aujourd’hui, nous essayons de mettre davantage l’accent sur le numérique pour toucher les jeunes. Une des spécificités de La Salamandre est de véhiculer un message très positif, même s’il est de plus en plus difficile. On a tous besoin de ça, de continuer à montrer le beau et le positif pour que les humains continuent à prendre soin d’eux en prenant soin de la nature.

Pensez-vous que réapprendre au public à observer la vie sauvage peut permettre de retisser durablement les liens entre l’humain et la nature ? Le prochain rapport de l’Ipbes consacré à l’utilisation durable des espèces sauvages traitera de l’observation de la nature comme d’une activité « non extractive ». Elle n’est donc pas sans impact…

Comment peut-on se sentir concerné par quelque chose avec lequel on a complètement perdu contact ? Si je vis en ville et que je passe la moitié de mon temps les yeux collés à un écran, comment puis-je me sentir concerné par la protection de la forêt, des oiseaux et des insectes ? Il est indispensable de retisser le lien entre l’humain et la nature. Aujourd’hui, les écosystèmes naturels subissent des pressions sans précédent, la population humaine ne cesse de croitre et le simple fait d’aller dans la nature et de l’observer peut avoir un effet délétère. Pendant la pandémie de la Covid-19, les gens ont moins voyagé pendant environ 2 ans, ce qui a été une bonne chose pour la biosphère. Mais d’un autre côté, la pression sur les écosystèmes provoquée par les loisirs de plein air s’est intensifiée. Ce paradoxe-là n’est pas facile à gérer. Notre rôle est de recréer du lien en invitant les gens à sortir, certes, mais aussi à observer, à s’émerveiller et à remettre en question certains de leurs comportements et de leurs pratiques.

Considérez-vous que l’éducation à l’environnement puisse être un réel changement transformateur ?

Malheureusement, je crois que jusqu’ici, force est de constater qu’elle ne l’a pas été. Ça fait quarante ans que c’est mon métier et qu’avec mon équipe nous sensibilisons des centaines de milliers de gens, à côté de nombreuses autres organisations qui le font à plus grande échelle encore. Pourtant, le monde continue de courir à la catastrophe. Je pense qu’il faudrait changer d’échelle pour que cela devienne un changement transformateur. Dans nos sociétés occidentales, aujourd’hui, il y a un vrai problème culturel, notamment en France. La nature n’est pas considérée comme un sujet important ou même sérieux. Au premier plan, il y a la culture, toutes ces œuvres magnifiques que créent les humains. Aujourd’hui, on parle de sujets comme la protection de la ruralité ou de questions comme celles liées aux pratiques de chasses. Mais au fond, la biodiversité n’a pas l’air d’être culturellement quelque chose d’important. Ça évolue dans le bon sens, bien sûr, mais encore trop lentement. Je pense qu’il y a encore cet héritage des philosophes du siècle des Lumières qui est bien ancré dans les mentalités. Il faut comprendre qu’en détruisant la nature, on détruit l’être humain.

Comment remédier à ce constat d’échec ?

J’ai récemment rencontré le philosophe Baptiste Morizot dont je trouve la pensée très nourrissante et dont je partage le diagnostic. Le mot de « nature » accumule un peu les casseroles. Déjà la nature, c’est futile par rapport à cette magnifique culture créée par les humains. Et c’est aussi un peu infantilisant. A la rédaction, on s’en rend bien compte. Quand on présente notre travail à des personnes qui ne nous connaissent pas, ils nous répondent souvent : « Ah, c’est super ! Je vais montrer ça à mes enfants ». Or, la nature est un sujet sérieux qui concerne tout le monde. Le mot de nature est presque devenu infantilisant. Je pense que la première chose à faire est de changer le discours et de parler par exemple de « monde vivant », qui est bien plus puissant car il nous inclut directement. Ensuite, il faut être plus attentif à nos systèmes éducatifs. Il y a une véritable révolution à faire dans ce domaine.

Participez-vous à cette révolution de l’éducation ?

Complètement. Nous avons édité un livre qui s’appelle « L’école à ciel ouvert », un manuel pour les enseignants qui respecte les programmes des écoles suisses et françaises. Le propos de ce livre est de montrer aux enseignants que tout peut être appris dans la nature. On peut faire des mathématiques, de l’anglais, de la physique et de la géographie dans la forêt. Le but n’est pas juste de faire des sorties dans la nature une fois par mois pour apprendre le nom des arbres, mais de faire toute l’école en lien avec le monde vivant. Les vertus pédagogiques sont nombreuses ! Les enfants peuvent établir un vrai lien à la nature, tout en bénéficiant d’un cadre sain et propice à l’expérience. C’est encourageant, car ce livre rencontre un grand succès, encore aujourd’hui. Ce genre d’initiative est importante, parce que là, on est sûr de toucher tout le monde. En visant les écoles, on touche aussi les adultes. On entend souvent le discours qui consiste à dire que « c’est important de sensibiliser les jeunes, car ce sont eux qui dans 20 ou 30 ans vont devoir corriger nos erreurs ». Mais on ne peut plus dire cela aujourd’hui. Les changements doivent venir maintenant. En sensibilisant les enfants, ils deviennent des alliés pour amener à des changements de comportements des adultes, peut-être de manière plus rapide qu’en sensibilisant directement les adultes. Les enfants sont un peu comme des catalyseurs de changements sociétaux. En les sensibilisant, notre cible est aussi les adultes qui sont les décideurs d’aujourd’hui.

Quel a été pour vous le point de bascule qui vous a poussé à vouloir faire évoluer le commerce des produits de la pêche ?

Au début de ma carrière d’ingénieur agro-halieute, je me suis retrouvé pendant un an sur les bateaux et j’ai pris conscience de tout ce que j’avais théorisé pendant mes études. C’est-à-dire que les pêcheurs ne savent jamais ce qu’ils vont attraper, ni quand ils vont pouvoir sortir en mer, ni même combien ils vont pouvoir vendre leurs prises : bref, ils sont soumis à une grande instabilité. Le plus souvent, j’ai rencontré des équipages déçus d’avoir trimé dans la tempête pendant plusieurs heures pour finalement très mal vendre leur produit. Certains me disaient : “Moi, je vends en direct. De cette manière, je valorise mieux mon poisson et je peux me permettre de ne pas aller en mer quand le temps est mauvais”.

Qu’avez-vous mis en place pour répondre à cette prise de conscience ?

Au début, pas grand-chose… Je me suis retrouvé à travailler à la direction des pêches du ministère de l’agriculture où je subventionnais des projets de recherche et développement ou d’investissements à bord de navires. Mais petit à petit, je me suis intégré dans les systèmes d’Amap et j’ai découvert ces offres de paniers avec de super produits, bons, provenant directement du producteur, bien payés et issus de pratiques vertueuses. Là, je me suis dit qu’il fallait faire la même chose avec la pêche.

Quelles sont les valeurs que cherchent les consommateurs en se tournant vers vous ?

Récemment, nous avons fait un sondage auprès de nos abonnés. On distingue deux cas. Les plus anciens clients nous disent que c’est la qualité du produit et le goût qui fait la différence. Je pense que l’on n’est pas tombé dans l’écueil de certains produits issus du commerce équitable ou du vin bio qui proposent de bonnes valeurs mais qui n’offrent pas de bons produits. Pour les abonnés plus récents, la différence se fait sur l’engagement de durabilité qui est associé à une certaine valeur de confiance. Aujourd’hui, les gens se méfient des labels. Nous mettons en avant des produits frais, durables et éthiques, avec derrière une véritable transparence et de vrais critères.

Qu’est-ce qui fait que votre activité est durable ?

D’abord, nous travaillons avec certains types de navires de manière exclusive. C’est-à-dire que nous ne mettons dans nos paniers que des produits issus de la petite pêche côtière. Concrètement, cela signifie que nous ne travaillons qu’avec des bateaux de 12 mètres au plus qui sortent à la journée uniquement et qui embarquent trois marins au maximum pour la pêche au filet. Mais nous avons aussi des critères techniques. Nous ne travaillons qu’avec des pêcheurs qui utilisent des techniques douces ou passives. Concrètement, il s’agit d’engins que l’on pose dans l’eau et que l’on revient chercher plus tard comme des hameçons, des lignes, des casiers ou des filets. Nous valorisons aussi la pêche à la main, en plongée ou à pied. Évidemment, nous refusons de travailler avec des pêcheurs qui utilisent des chaluts ou des dragues qui, selon les scientifiques, abîment les fonds marins. Nous faisons aussi attention à la sélectivité : nous achetons ce qui est pêché, même s’il s’agit de poissons peu connus par le consommateur.

Comment rémunérez-vous vos pêcheurs ?

Aujourd’hui, c’est assez hétérogène. Il y a les poissons les plus demandés payés quasiment au prix du marché, comme les bars, les soles ou les turbots. Et pour les espèces moins connues, nous payons beaucoup plus. Globalement, nous nous engageons à payer 20 % de plus que le marché.

Qui sont les pêcheurs qui travaillent avec vous ?

On rencontre des pêcheurs qui sentent que leur filière n’est pas assez valorisée. Il n’y a pas de “bio” pour la pêche, donc pas de possibilité pour les pêcheurs d’afficher clairement leurs pratiques vertueuses. Pour moi, un défaut des certifications “pêche durable”, c’est qu’elles veulent absolument raisonner à l’échelle de la pêcherie et non à celle du pêcheur. Je pense que tout pêcheur ayant des pratiques objectivement vertueuses devrait pouvoir être labellisé. Ce sont ces pêcheurs-là que l’on va chercher, ceux qui n’arrivent pas à travailler à petite échelle parce que la filière ne les met pas en valeur et ne les rémunère pas assez. On travaille aussi avec de nombreux pêcheurs qui s’installent, qui font peu de volume et pour lesquels il est plus facile de vendre aussi les espèces habituellement dénigrées par le marché.

Pour les pêcheurs, ça change quoi concrètement ?

Ce que nous voyons aujourd’hui avec les sondages que l’on fait auprès de nos pêcheurs, c’est que 30 % d’entre eux nous vendent des espèces qu’ils jetaient à la poubelle auparavant. En réduisant ce gaspillage, on réduit considérablement la pression sur les autres espèces habituellement plus exploitées. D’autres nous déclarent pouvoir se permettre de mettre moins d’engins en mer, de passer moins de temps à pêcher, de mettre moins de longueurs de filets, ce qui, encore une fois, réduit la pression de pêche.

Est-ce que ce système peut s’étendre à une plus grande échelle et devenir un vrai changement transformateur ?

C’est le rêve que l’on avait au départ. Nos objectifs premiers sont d’assurer des bons prix toute l’année et de voir, grâce à ce système de paniers qui assure l’écoulement de nos produits, que les stocks de poissons s’améliorent. D’ailleurs, nous avons des scientifiques qui évaluent actuellement notre impact en mesurant l’activité des bateaux, les quantités attrapées et les nombres de jours passés en mer. Vendre du poisson, c’est juste un moyen d’arriver à cette fin, de créer un levier en payant mieux les pêcheurs, au lieu d’attendre que les stocks de poissons soient dégradés à un tel point qu’il faille soumettre les pêcheurs à des mesures coercitives comme l’instauration de quotas parfois inadaptés et en décalage avec la réalité économique.

Quels sont vos prochains challenges ?

La prochaine étape, c’est d’inciter de nouveaux professionnels à se conformer à nos critères de durabilité, pour valoriser le mouvement des nouveaux pêcheurs qui s’installent et qui pratiquent la pêche à la ligne ou au casier. Il faut les aider à transformer plus en profondeur la filière. Aujourd’hui, il y a un vrai risque de rachat des petits bateaux. L’idéal serait de faire l’inverse : sanctuariser de petits bateaux, voire acheter des gros bateaux pour les transformer en petits. Le jour où l’on arrivera à obtenir un volume suffisamment important et où l’on pourra dire à un pêcheur qui fait 50 tonnes de poissons dans l’année qu’on est là pour lui, on deviendra un vrai levier.