En pratique, l’aquaculture multi-trophique intégrée consiste à inclure dans les écosystèmes aquacoles des organismes de niveaux trophiques inférieurs, comme de petits invertébrés, capables d’ingérer les rejets organiques, sources de pollution environnementale : « Les effluents d’élevage génèrent des nutriments (carbone, azote et phosphore). Ils peuvent, dans certains cas, s’accumuler dans le milieu et engendrer une réduction de la disponibilité en oxygène néfaste pour les espèces benthiques présentes à proximité. » poursuit la chercheuse. À l’heure où la demande mondiale de produits aquatiques est passée de 9,9 kg par habitant et par an à 18,6 kg en moins d’un demi-siècle, parvenir à un modèle durable devient un enjeu majeur pour le secteur aquacole « d’autant que cet accroissement n’est pas assuré par les pêcheries traditionnelles mais par l’aquaculture » poursuit Myriam Callier.

Afin de limiter les impacts sur l’environnement, l’Ifremer et dix autres instituts de recherche européens ont mené le projet IMTA-Effect. Leur objectif : évaluer les différents systèmes d’intégration des systèmes d’aquaculture multi-trophique intégrée dans des pays aussi différents que la France, le Portugal, la Roumanie et la Grèce. « Nous avons cherché à comprendre comment optimiser la chaine trophique entre le poisson, les microalgues, les mollusques et les détritivores, poursuit Myriam Callier. Nous avons travaillé sur chaque espèce pour bien comprendre sa biologie et son rôle dans les écosystèmes piscicoles. » Le choix de l’espèce extractive à intégrer est évidemment fonction du service de bioremédiation recherché.

Le projet IMTA-Effect s’est notamment concentré sur un ver polychète marin (Hediste diversicolor), détritivore, qui se nourrit des excréments des poissons. « On connait sa biologie, précise la chercheuse. Il vit dans des milieux naturellement riches en matière organique, tolère de faible concentration en oxygène et de fortes variations de température. Il a l’avantage de pouvoir aussi être valorisé comme appât de pêche. Son élevage en aquaculture multi-trophique intégrée pourrait permettre de diminuer son exploitation, car il est lui-même péché dans le milieu naturel. » Par ailleurs, son étude, à la fois réalisée en laboratoire et en milieu contrôlé, a permis de comprendre dans différentes conditions environnementales sa capacité de bioremédiation. « Nous sommes désormais en mesure de dire exactement combien de rejets de poisson le polychète marin peut ingérer au mètre carré. »

La difficulté est que chaque système d’élevage est spécifique. Répondre aux besoins de chaque espèce, surveiller les températures, les changements de saisons sont autant de facteurs à prendre en compte pour harmoniser les écosystèmes. Dans sa forme la plus complexe, un système en aquaculture multi-trophique intégrée peut comprendre jusqu’à quatre compartiments extractifs à équilibrer : les espèces autotrophes (macro et microalgues), les filtreurs (ex. bivalves), les détritivores (ex. polychètes, concombre de mer et autres invertébrés benthiques) et les bactéries. « Les résultats de ces études permettent de paramétrer des modèles qui serviront par la suite à prédire la capacité de bioremédiation de chaque maillon trophique et de tester différents scénarios, comme l’effet d’un changement de température » souligne la chercheuse.

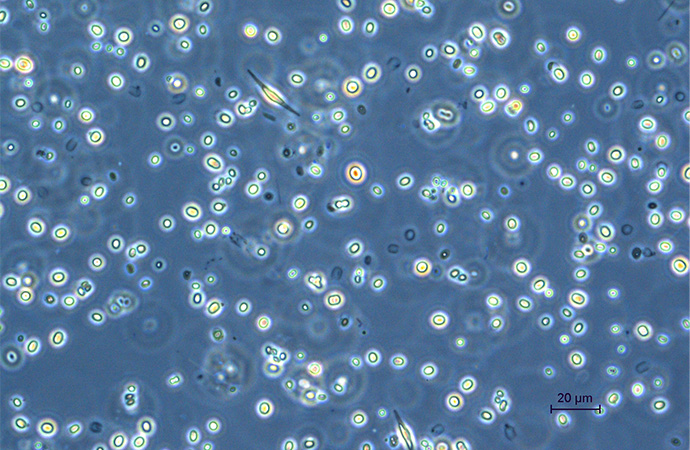

À une échelle plus fine, le chercheur de l’Ifremer Cyrille Przybyla s’est lui intéressé au compartiment des microalgues qui ont pour particularité de purifier l’eau des bassins, mais aussi d’être potentiellement des aliments pour les poissons. Un enjeu majeur lorsque l’on sait que l’aquaculture impacte les stocks de petits poissons sauvages pêchés. Réduits en farine et en huile, ils sont utilisés pour nourrir principalement les poissons des fermes et plus largement certains animaux d’élevages ou domestiques. Pour alléger les pressions sur cette biodiversité marine, de très nombreux instituts de recherche à travers le monde se sont lancés dans une course pour sélectionner l’algue qui serait en mesure de devenir une source d’alimentation alternative pour le poisson d’élevage. « Notre démarche dans le projet MARINALGAE4Aqua, est tout autre, précise Cyrille Przybyla. Nous avons décidé de laisser faire la nature, en favorisant une polyculture algale naturelle. ». Pour cela, les effluents sont laissés en bassin ouvert permettant à la nature de mettre sa diversité locale au service de l’épuration de l’eau d’élevage et de la nutrition en aquaculture. « Ce n’est pas une seule algue qui vient se développer sur les effluents, mais toute une prairie de microalgues dont la diversité change en fonction des saisons. » Ces microalgues ont néanmoins des valeurs protéiques et lipidiques bien réelles. Cyrille Przybyla et son équipe sont arrivés à récolter 5kg de farine sèche, fertilisée par les effluents sortant des bassins d’aquaculture, qu’ils ont réussi à réinjecter dans l’alimentation du poisson « On a substitué 20% des farines et huiles de poissons dans la composition de l’alimentation des élevages. On est parvenu à améliorer la durabilité de l’aliment en se basant sur le principe de l’aquaculture multi-trophique intégrée, sans qu’il y ait de conséquence sur la croissance et le bien-être des poissons. » L’aquaculture multi-trophique intégrée peut donc se décliner sur le modèle des poupées russes et permettre à la filière aquacole d’opérer sa transition environnementale pour devenir la grande source d’alimentation durable qui participera de façon substantielle à nourrir de 8,5 milliards d’humains en 2030.

_______________

Auteur : Julie de Bouville

Relecteurs : Myriam Callier, Cyrille Przybyla, Hélène Soubelet, Jean-François Silvain, Pauline Coulomb