Ce dossier, publié à quelques jours de la sortie du rapport, propose une mise en lumière des notions qui organisent aujourd’hui le débat sur les relations entre business et biodiversité. Subventions néfastes, crédits et certificats biodiversité, chaînes de valeur mondialisées, suivi du vivant, responsabilité élargie des entreprises : des concepts présents dans les discours, mais encore rarement examinés dans leurs implications économiques, politiques et écologiques concrètes.

L’enjeu est explicite : derrière ces notions se jouent des arbitrages structurants. Certaines approches peuvent contribuer à une transformation systémique compatible avec les limites écologiques ; d’autres risquent surtout de reconduire les modèles existants sous un vernis de « positif pour la nature ». À mesure que la biodiversité devient un enjeu stratégique pour les entreprises, la finance et les États, ce dossier propose une lecture critique : distinguer ce qui relève d’un changement réel, ce qui tient de l’illusion, et ce que la prochaine sortie du rapport de l’IPBES obligera à penser.

Les subventions néfastes : le coût caché de la destruction du vivant

Chaque année, les États injectent des milliers de milliards de dollars dans des activités qui dégradent la planète. Alors que la communauté internationale s’accorde sur l’urgence de restaurer la biodiversité, le système économique continue, paradoxalement, à financer sa disparition. Les subventions néfastes constituent aujourd’hui l’un des principaux obstacles à la transition écologique – mais aussi, potentiellement, l’un de ses leviers les plus puissants.

Consulter l’article :

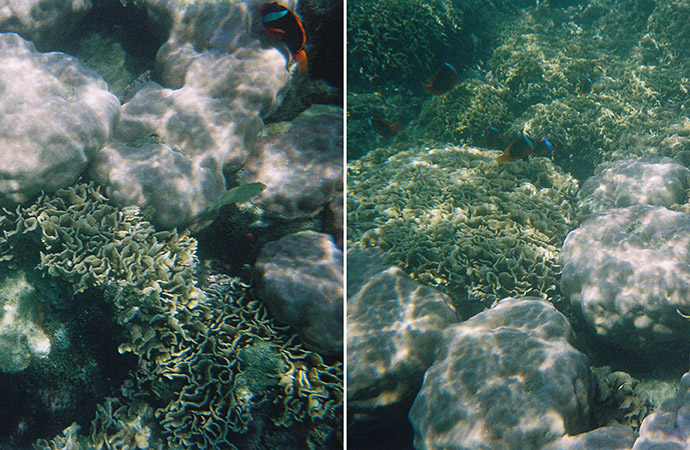

Crédits biodiversité : une promesse controversée

L’idée séduit les milieux économiques : créer un marché des “crédits biodiversité” pour financer la régénération du vivant sur la base d’une certification de pratiques positives. À l’image du marché carbone, ces nouveaux instruments visent à canaliser des capitaux privés vers des projets de restauration d’écosystèmes. Mais derrière la promesse d’un financement massif de la nature, experts et institutions internationales alertent : sans garde-fous, ce mécanisme pourrait vite tourner au greenwashing.

Consulter l’article :

L’entreprise à l’ère du “positif pour la nature”: vers de nouvelles responsabilités vis à vis du vivant

Et si l’entreprise cessait d’être un simple agent économique pour devenir un acteur du vivant ? Dans un monde confronté à l’érosion rapide de la biodiversité, la responsabilité des entreprises se redéfinit. Loin des discours convenus sur la “durabilité”, une nouvelle exigence émerge : celle du “positif pour la nature”, ou la nécessité pour les entreprises de contribuer à la nature. Une transformation profonde, à la fois économique, culturelle et morale.

Consulter l’article :

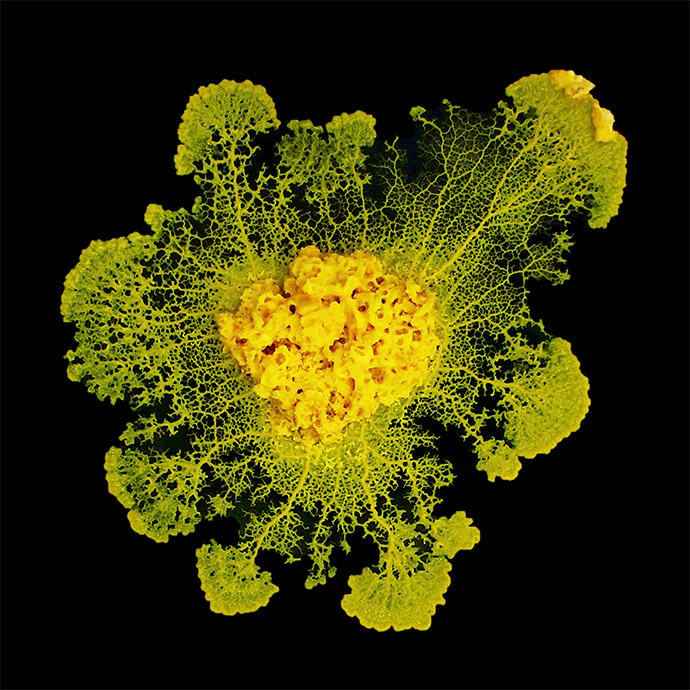

Les suivis de la biodiversité, des instruments stratégique des entreprises

Longtemps perçu comme une contrainte environnementale, le suivi du vivant devient un levier central de gestion des risques, de pilotage de la transition et de création de valeur. En s’appuyant sur leurs données de biodiversité, aujourd’hui largement sous-exploitées, les entreprises entrent dans une nouvelle ère où la transparence et la preuve scientifique deviennent des atouts concurrentiels.

Consulter l’article :

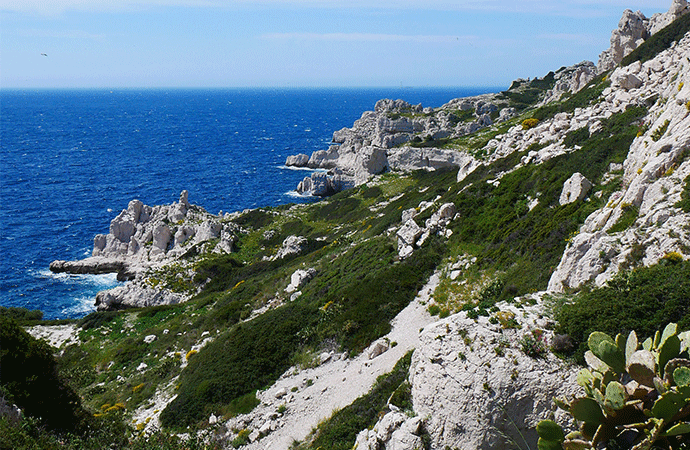

Biodiversité : la grande bataille économique et financière se joue aussi dans les chaînes de valeur

Les entreprises ont longtemps concentré leurs efforts environnementaux sur leurs propres opérations. Mais l’essentiel se joue ailleurs : dans les chaînes de valeur mondialisées qui façonnent les pressions sur les écosystèmes, déterminent les pratiques locales, influencent les comportements des consommateurs et conditionnent la portée réelle des engagements positifs pour la biodiversité. La transformation de ces filières apparaît aujourd’hui comme le véritable test de crédibilité des entreprises face à la crise du vivant.

Consulter l’article :

![[Biodiversité et changement climatique] Mieux comprendre la redistribution du vivant pour mieux anticiper l’avenir](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2024/06/Bioshifts-article.jpg)

![[Ipbes9] Valeurs et utilisation durable des espèces sauvages : de quoi parle-t-on ?](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2022/01/Valeurs_Nature.jpg)

![[Podcast] “En espèces, s’il vous plaît !” – Et si on se questionnait sur les différents regards portés sur la nature ? (Épisode 1)](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2020/01/FRB_Visuel_Theme_1.png)