Le programme Scénario #2

Vivre “bien” en 2050 dans son territoire : Quels socio-écosystèmes et quelles places pour la biodiversité ?

Depuis plus de 10 ans, la question des scénarios tient une place particulière à la FRB. Ces dernières années, les acteurs ont exprimé de nouveaux besoins pour anticiper les risques auxquels ils devront faire face, comme par exemple les pertes de rendements agricoles dus à l’érosion de la biodiversité du sol dans les années à venir, ainsi que les opportunités liées à la préservation de la biodiversité, comme par exemple les bénéfices des aires protégées en termes de santé humaine. Sur quelles forces faut-il s’appuyer pour parvenir à changer les trajectoires vers un futur désirable ? Quels liens avec leurs valeurs et conceptions de monde diverses ? C’est dans ce contexte que le second programme Scénario de la FRB a débuté en 2022.

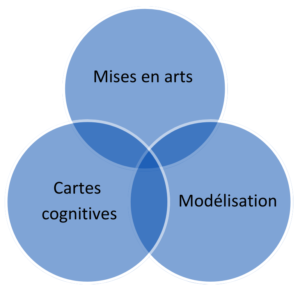

Le programme Scénario #2 mobilise les scénarios, outils d’exploration des futurs possibles et plausibles. Vecteurs de prise de conscience et de connaissances sur les sujets complexes, tels le devenir de la biodiversité et des sociétés, ils sont précieux pour développer des capacités d’anticipation, de décisions et d’organisation collective. Résolument transdisciplinaire, La FRB soutient des projets de recherche qui ancrent la construction de scénarios dans les territoires et mobilisent les savoirs et les expertises d’une grande diversité de parties prenantes. Ce programme s’appuie sur trois piliers – les mises en arts, les cartes cognitives et la modélisation – et déploie des actions d’animation scientifique et d’accompagnement.

Sans être des prédictions, les scénarios permettent de penser les événements passés et à venir. Exploratoires ou ciblés, selon la terminologie de l’Ipbes, ils tentent ainsi d’anticiper les effets des dégradations de la biodiversité autant que l’efficacité des solutions fondées sur les écosystèmes, gouvernance, planification, technologie, etc. Ces outils sont également de puissants vecteurs de prise de conscience, de connaissances, d’endossement des responsabilités sur des sujets potentiellement difficiles à appréhender. Ils sont précieux pour développer des capacités d’anticipation, de décisions et d’organisation collective.

Comment bien vivre en 2050 dans son territoire, et quelle place pour la biodiversité, quels types de socio-écosystèmes dans ce devenir ? C’est la question centrale posée à travers ce programme, en mobilisant les scénarios à la fois comme outils d’identification des leviers à actionner pour induire les changements transformateurs nécessaires à nos sociétés et comme vecteurs de prise de conscience et de transfert de connaissances avec et pour les acteurs. Il contribue ainsi à relever les défis de protection et d’utilisation durable de la biodiversité à travers trois piliers :

- La mise en art, pour saisir les imaginaires, co-construire des recherches et traduire des résultats scientifiques ;

- Les cartes cognitives pour saisir et représenter les visions plurielles, expliciter les dynamiques à l’œuvre dans des socio-écosystèmes complexes ;

- La modélisation pour matérialiser les trajectoires, des humains et des non-humains, en interaction, et selon différents récits, cartes cognitives.

Le programme Scénario #2 vise à traiter les intersections de ce schéma, et dans l’idéal, la partie conjointe aux trois piliers.

Le programme Scénario #2 soutient des projets dans le cadre d’appels à projets. Ces projets visent la construction de scénarios territoriaux de transitions écologique et sociale, feuilles de route de changements transformateurs pour les territoires d’étude à l’horizon 2050. Les enjeux de biodiversité sont au cœur de ces scénarios. Spécificité du programme, les projets déploient une forte transdisciplinarité en intégrant des acteurs des territoires. Ces projets s’articulent autour de trois piliers scientifiques et méthodologiques en interaction qui sont, pour rappel, la mise en art, les cartes cognitives et la modélisation.

En parallèle, le programme Scénario #2 contribue à la réflexion sur les scénarios et propose une animation scientifique à destination des communautés de recherches intéressées. Des rencontres facilitent les connexions, l’émergence de réseaux collaboratifs et l’identification de questions de recherche d’intérêt. Des ateliers permettent de partager expériences, méthodes et fronts de sciences. Le programme Scénario #2 développe aussi un soutien méthodologique en lien avec les trois piliers du programme.

Les ateliers :

Les ateliers :

Deux comités interviennent dans la gouvernance du programme pour en garantir à la fois sa pertinence à la fois scientifique et sociétale

![[Programme Scénario #2] Scénarios territoriaux et trajectoires de transitions : quelles recherches transdisciplinaires ?](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2023/06/FRB-Future-Earth-2023-Atelier-Scenario-Site.jpg)