[Fil rouge] Conservation, climat, économie et société : l’océan, haut lieu de la biodiversité

Auteures : Violette Silve (FRB), Julie de Bouville (FRB)

Relectures : Pauline Coulomb (FRB), Aurélie Delavaud (FRB), Marjolaine Garnier (FRB)

Parler océan, c’est résolument parler biodiversité. Des microalgues aux grands mammifères marins, en passant par la diversité des écosystèmes côtiers et de haute mer, la vie y est partout. Par ailleurs, 13 % de la population humaine mondiale vit à moins de 100 km de récifs et en dépend directement. Plus largement, nos activités humaines — maritimes comme terrestres — dépendent de l’océan, tout en le modifiant profondément.

Au fil de ses projets, la FRB a abordé l’océan par de multiples approches. Soutenir une transition vers un futur durable, fondée sur la science, exige de croiser les regards, de démêler la complexité des enjeux et d’appréhender les interactions en jeu.

À quelques jours de la troisième Conférence des Nations unies sur l’océan (UNOC), retour sur plusieurs défis majeurs qui s’entrecroisent autour du monde marin : conservation, climat, économie et société

© Jacqueline Macou (Unsplash)

Les aires marines protégées, connues sous l’acronyme AMP, sont efficaces pour protéger la biodiversité, restaurer les populations et renforcer la résilience des écosystèmes face aux pressions humaines et leurs conséquences (par exemple acidification, réchauffement…). Fonctionnelles (ou opérationnelles), elles génèrent des co-bénéfices pour les humains. Ces dernières années, leur nombre a fortement augmenté pour répondre aux objectifs internationaux de conservation. Mais derrière cette dynamique se cache une réalité plus contrastée : nombre d’AMP n’offrent qu’une protection partielle, autorisant certaines activités humaines comme la pêche ou le tourisme.

« Nous avons observé que plus la protection est stricte, plus les bénéfices pour l’écosystème sont importants », explique Joachim Claudet, coordinateur scientifique du projet européen Buffer et membre du Conseil scientifique de la FRB. « Cependant, de nombreuses AMP n’offrent qu’une protection partielle, parfois inefficace, ce qui fausse les statistiques officielles et compromet l’impact réel des politiques de conservation. »

Pour y voir plus clair, une équipe internationale de scientifiques réunis au sein du projet Buffer, financé à travers le partenariat européen Biodiversa+, a classé les AMP non pas en fonction des objectifs officiellement déclarés par les gouvernements mais en fonction de leur niveau réel de protection. Cette approche a mis en lumière des disparités significatives : certaines zones qualifiées de “protégées” ne respectent pas les normes minimales établies par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Grâce à ce projet, une classification plus précise des aires marines protégées a été intégrée à des outils de décision clés tels que le MPA Guide et l’MPA Atlas : des ressources qui aident les gouvernements et ONG à évaluer l’efficacité des mesures de protection existantes, améliorant ainsi la transparence et la responsabilité dans les efforts de conservation marine. Conséquence directe de ces travaux : la Commission européenne a désormais fixé des objectifs différenciés, exigeant que 30 % des zones marines soient protégées d’ici 2030, avec au moins un tiers de ces zones (soit 10 % des zones marines européennes) sous protection stricte afin de garantir une conservation efficace de la biodiversité. Le groupe de recherche travaille désormais à étendre cette initiative aux autres mesures de conservation efficaces par zones (connues aussi sous l’acronyme anglais OECM) : un sujet à suivre avec attention.

-> Aller plus loin : De l’efficacité des aires marines protégées à l’identification des freins à leur mise en place

- [Aires marines protégées] Des rares opportunités cartographiées à l’échelle global

- [Aires marines protégées] Une vaste étude sur la taille des poissons pour mieux comprendre l’impact des activités humaines et la pertinence des AMP

- accueille la majorité de l’équipe opérationnelle du partenariat Biodiversa+, contribuant ainsi à l’animation du partenariat et au suivi de ses activités ;

- assure le secrétariat de plusieurs actions clés, notamment celles qui financent la recherche sur les “scénarios de la biodiversité et des services écosystémiques” – dont est issu le projet Buffer –, sur les “liens entre biodiversité et changement climatique”, ainsi que sur la “conservation et la restauration des écosystèmes dégradés” ;

- pilote le renforcement des liens entre la recherche, le secteur privé et la Plateforme intergouvernementale science-politique sur la biodiversité (IPBES), et conduit des revues systématiques des connaissances scientifiques ;

- assure la coordination de la communication et de la valorisation des résultats issus du partenariat.

En parallèle, la FRB est aussi impliquée dans des projets partenaires de Biodiversa+, comme NetworkNature+, une plateforme européenne favorisant les Solutions fondées sur la Nature (SfN). Son implication consiste à structurer et dynamiser la recherche et l’innovation sur ces solutions à l’échelle européenne.

© David Clode (Unsplash)

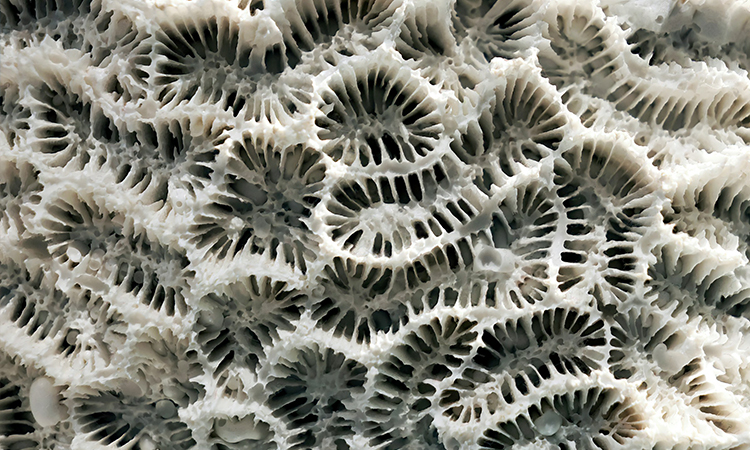

Que deviennent les milliards de tonnes de dioxyde de carbone (CO₂) que l’humanité rejette chaque année dans l’atmosphère ? Une bonne partie finit… dans l’océan, ce qui contribue à limiter le réchauffement climatique. Depuis 1850 et la révolution industrielle, l’océan mondial a absorbé environ 30 % de cet excès de dioxyde de carbone, entraînant une baisse du pH de l’eau de mer de 0,1. Et d’ici 2100, une baisse supplémentaire de 0,3 à 0,5 est attendue. Cette modification de la chimie de l’océan est rapide et inédite. Elle représente un défi majeur pour de nombreuses espèces marines, en particulier celles qui fabriquent leur coquille ou leur squelette en carbonate de calcium (CaCO₃), comme les coraux, les mollusques et certains planctons. Pour ces organismes, l’augmentation de l’acidité de l’eau rend la calcification difficile, fragilisant leurs structures et pouvant mener à leur dissolution. À terme, ces bouleversements risquent de perturber en profondeur les chaînes alimentaires marines.

Si certaines espèces peuvent s’adapter, la vitesse et l’ampleur du phénomène actuel d’acidification suscitent de vives inquiétudes quant à l’avenir des écosystèmes océaniques ainsi que des activités dont dépendent plusieurs secteurs économiques et populations. Ici, océan, biodiversité et climat fonctionnent de concert. Cette acidification est étroitement liée aux changements climatiques et ceux-ci entrainent aujourd’hui un réchauffement de certaines zones de l’océan : cela a des conséquences sur la biodiversité (morts de coraux, déplacements de populations de poissons…). A terme, les changements climatiques, actuellement atténués par l’action régulatrice de l’océan, risquent de s’emballer : l’océan stockera moins de CO₂ dans les eaux devenues plus chaudes.

Ces dernières années, plusieurs études scientifiques ont été menées au sein du programme national “Acidification des océans” pour mieux comprendre le phénomène et ses conséquences actuelles et potentielles. Ces études montrent par exemple que certaines espèces comme les coccolithophores, des micro-algues calcifiantes essentielles à la chaîne alimentaire, tolèrent une baisse du pH, mais disparaissent lorsque cette baisse est combinée à une hausse des températures (projet Coccace). De même pour les poissons, les travaux du projet Pacio montrent que les bars (Dicentrarchus labrax) ne sont affectés par l’acidification qu’à des températures élevées. Dans les récifs coralliens, ces stress combinés modifient les chaînes trophiques en profondeur : la chaleur favorise la prolifération de cyanobactéries nuisibles, tandis que l’acidification freine la croissance des consommateurs situés en haut de la chaîne alimentaire. Résultat : une baisse globale de la survie et de la reproduction des espèces à tous les niveaux trophiques (projet Ecosysteme). Et sans prédateurs pour les contenir, certaines espèces prolifèrent au détriment des récifs, accentuant leur dégradation.

Ces travaux démontrent la nécessité d’adopter une approche globale pour étudier l’acidification des océans, d’une part en étudiant les espèces potentiellement impactées dans l’intégralité de leur cycle de vie (les stades juvéniles étant souvent les plus vulnérables), d’autre part en étudiant l’acidification non pas comme un phénomène isolé mais conjointement à d’autres stress environnementaux, tel le réchauffement des eaux dont elle ne peut être dissociée.

-> Aller plus loin : Séminaire scientifique de restitution du programme Acidification des océans

Ingénierie et suivi d’appel à projets, appui à la recherche, conseil scientifique dédié, coordination et animation scientifique, mise en réseau des chercheurs et dialogue avec les professionnels du secteur, diffusion des résultats, organisation d’événements : les capacités d’intermédiation de la FRB ont été mobilisées pour soutenir une recherche de grande qualité, renforcer la visibilité de la thématique et contribuer à l’essor d’une communauté scientifique dédiée.

Le programme de recherche a généré des publications scientifiques, favorisé le transfert de connaissances et le dialogue avec les acteurs économiques et le grand public. Il a aussi servi d’effet levier vers d’autres sources de financement pour plusieurs projets : AiAiAi a conduit au financement du programme CocoriCO2 par le FEAMP, MERCy a obtenu un financement régional pour approfondir l’étude des contaminants marins et Acidoscope a contribué à la création d’une chaire ENS-Chanel sur le cycle du carbone océanique.

La recherche de solutions face à l’acidification des océans continue !

© Kristin Snippe (Unsplash)

L’océan mondial couvre plus de 70 % de la surface du globe et fournissent plus de 60 % des services écosystémiques monétarisés (dont l’approvisionnement en nourriture). Nos sociétés humaines dépendent en effet fortement des ressources marines, notamment des poissons et des invertébrés, pour assurer la sécurité alimentaire et économique. Face au changement climatique et à la pression exercée par la pêche, la répartition et l’abondance des espèces évoluent aujourd’hui rapidement. Anticiper ces changements devient essentiel pour garantir une exploitation durable des ressources.

Lors d’une interview pour le magazine “le Marin” de France Filière Pêche (FFP), Arnaud Aubert, chercheur à l’Ifremer, s’interrogeait : “Les espèces habituelles seront-elles encore présentes ? Se seront-elles déplacées ? Sera-t-il cohérent et responsable de continuer à les cibler ou bien faudra-t-il cibler de nouvelles espèces et se rendre dans de nouvelles zones en utilisant de nouveaux outils de pêche ?“. Comprendre l’impact passé du climat et de la pêche sur les communautés de poissons constitue un premier pas essentiel vers la réponse à ces questions.

Réunie au sein du projet FRB-Cesab Maestro, soutenu par France Filière Pêche (FFP), une équipe de recherche a ainsi étudié les impacts du changement climatique et de la pêche sur les écosystèmes marins européens et les espèces marines qui y sont exploitées au cours des 30 dernières années. Les premiers résultats publiés du groupe décrivent :

Dans les régions où les eaux se réchauffent rapidement, comme la mer Baltique, la mer du Nord et la Méditerranée, ce sont principalement des espèces à croissance rapide qui deviennent dominantes. Ces espèces, comme certains gobies (Gobiidae), se caractérisent par une maturation sexuelle précoce, une taille modeste, une reproduction abondante et une grande capacité de dispersion. Ces espèces, dont la stratégie de reproduction privilégie la quantité de descendants pour assurer la pérennité de leurs gènes, s’adaptent mieux aux environnements instables, où la mortalité est élevée dès les premiers stades de vie : cela leur permet de mieux résister aux perturbations soudaines, comme des périodes de réchauffement rapide des eaux.

À l’inverse, dans les régions où le réchauffement est plus lent, comme la mer Celtique, ce sont des espèces au cycle de vie plus lent qui progressent. Ces espèces, comme la cardine franche (Lepidorhombus whiffiagonis), le Saint-Pierre (Zeus faber) ou la roussette noire (Galeus melastomus), occupent des niveaux trophiques plus élevés, grandissent plus lentement, se reproduisent plus tardivement et investissent davantage dans la taille de chacun de leurs descendants. Ainsi, contrairement aux espèces à croissance rapide, leur stratégie de reproduction est basée sur la qualité plutôt que la quantité. Ces espèces produisent ainsi moins de descendants, mais ceux-ci ont un meilleur taux de survie. Cette stratégie est mieux adaptée aux environnements relativement stables.

En poursuivant leurs travaux vers la prédiction de l’évolution future des communautés de poissons, l’équipe de recherche Maestro a pour objectif, à terme, d’aider les professionnels de la pêche à identifier des stratégies d’adaptation viables, conciliant préservation des ressources et maintien de leur activité. La capacité à anticiper ces changements sera déterminante pour les filières halieutiques et les écosystèmes marins.

Grâce à son centre de recherche spécialisé dans la synthèse et l’analyse de données sur la biodiversité, le Cesab, la FRB est reconnue internationalement pour porter et accompagner une recherche innovante. Elle offre un lieu et du temps à des chercheurs venus du monde entier pour explorer des questions de biodiversité sur la base d’immenses quantités de données ou en compilant l’ensemble des connaissances disponibles sur un sujet. Sélectionnés par le biais d’appels, les projets retenus répondent à des critères de sélection particulièrement exigeants sur le plan scientifique et pertinents sur le plan sociétal. Pour permettre ces appels, la FRB mobilise à la fois des financements publics et privés.

Retrouver l’ensemble des projets FRB-Cesab

C’est dans ce contexte que France Filière Pêche (FFP) et la FRB ont initié en 2021 un partenariat ayant conduit au financement du projet Maestro. Mobilisant plus de 30 ans de données halieutiques, ce projet vise à comprendre les effets passés du climat et de la pêche sur les écosystèmes marins du pourtour européen au cours des trois dernières décennies, et à utiliser la modélisation pour projeter, jusqu’en 2100, l’avenir potentiel des écosystèmes marins sous l’effet du changement climatique. L’objectif ? Orienter les stratégies de pêche vers une gestion durable de ces ressources halieutiques.

© Jürgen Bierlein (Unsplash)

L’océan mondial est devenu le décor d’une pièce de théâtre dont les premiers rôles sont le changement climatique, le développement économique et les efforts de conservation. En première ligne face à ces bouleversements, les populations côtières restent pourtant reléguées en coulisses. Sans un regard porté sur la justice et l’équité, ces dynamiques risquent d’aggraver les inégalités et de fragiliser encore davantage ces communautés.

C’est justement sur ces questions que travaillent les chercheurs et chercheuses du projet de recherche FRB-Cesab Blue Justice. Leurs travaux proposent une analyse de la relation entre la gouvernance des aires marines protégées et ses effets socio-écologiques. En s’appuyant sur des bases de données mondiales existantes, ils cherchent à identifier les stratégies les plus efficaces pour renforcer à la fois la résilience et l’équité dans les communautés côtières, afin de mieux concilier conservation, adaptation climatique et développement durable.

Loin de se contenter d’une analyse théorique, le groupe a fourni des orientations concrètes à destination des acteurs locaux et des décideurs. Ce guide propose une démarche progressive : comprendre ce que signifie la justice dans chaque contexte particulier, construire collectivement des indicateurs adaptés, puis évaluer concrètement l’état d’équité au sein des communautés côtières. L’objectif est d’examiner à la fois les droits d’accès aux ressources, la participation aux décisions, mais aussi les bénéfices réels issus des initiatives de conservation et de développement.

Pour les chercheurs, le diagnostic n’est toutefois qu’un point de départ car l’enjeu principal réside bien dans l’action. Les résultats doivent être partagés de manière transparente avec l’ensemble des parties prenantes, des pêcheurs artisanaux aux institutions publiques, afin de favoriser le dialogue et de déterminer ensemble les mesures les plus adaptées. Ces actions doivent ensuite être mises en œuvre concrètement, puis suivies dans le temps pour s’assurer de leur efficacité et ajuster l’approche si nécessaire – on parle alors de “gestion adaptative”.

Les travaux du groupe soulignent également les grands obstacles à surmonter. Parmi eux, le poids des inégalités de pouvoir reste prédominant : certaines voix sont systématiquement reléguées au second plan, en particulier celles des petits pêcheurs ou des populations autochtones. À cela s’ajoutent des politiques souvent cloisonnées, peinant à articuler développement économique, protection de la biodiversité et lutte contre les effets du changement climatique. Enfin, le manque de ressources et d’expertise limite la capacité à mettre concrètement en œuvre l’équité dans la gouvernance océanique.

Le projet Blue Justice plaide pour un rééquilibrage des pouvoirs, pour un renforcement des capacités locales et à une meilleure cohérence des politiques publiques. Son approche repose sur une confluence des luttes, une vision intégrée (nexus) entre climat, conservation, économie et populations. Au cœur de leur engagement, une conviction forte : protéger la mer, c’est aussi protéger les communautés qui en dépendent.

-> Aller plus loin : Justice bleue : un nouveau mouvement en faveur des communautés côtières, exclues des prises de décision en matière de conservation

Retrouver l’ensemble des projets FRB-Cesab

C’est dans ce contexte que le projet Blue Justice a vu le jour. Outre le regroupement de données complémentaires, la FRB-Cesab finance et accompagne des projets synthétisant des connaissances disponibles, parfois discordantes. En réunissant des scientifiques du monde entier sur un sujet commun, la littérature académique peut être synthétisée et les meilleures expertises, toutes disciplines confondues, réunies pour établir un regard complet et critique, un état de l’art des connaissances et lacunes. Le projet Blue Justice a ainsi permis de constituer un panel international (Amérique du Nord, Angleterre, France, Australie, Fidji, Italie, etc.) de spécialistes en biologie marine, biologie de la conservation, socio-écologie et lois environnementales. Les publications qui émanent de ces projets peuvent être directement mobilisées en appui à la décision aux niveaux local, national aussi bien qu’européen.

Quel que soit l’angle choisi, l’océan permet d’aborder un grand nombre d’enjeux environnementaux et sociétaux. Se préoccuper de l’état de l’océan revient à se préoccuper de l’avenir de notre planète et de nos sociétés. Comme le démontre la dernière évaluation de l’Ipbes autour de la notion de Nexus (interrelations entre des enjeux environnementaux), la clé pour un avenir durable réside dans notre manière d’aborder et de nouer les enjeux, de sortir des silos. Au-delà de la conservation de l’océan, c’est à un jeu de compromis face à l’ensemble des crises environnementales (climat – biodiversité – alimentation – eau – santé) qu’il est nécessaire de réfléchir.

- Conservation : pour des aires marines protégées réellement efficaces

- Acidification de l'océan : quand les pressions environnementales se conjuguent

- Pêche : assurer un avenir durable aux filières halieutiques et aux écosystèmes marins

- Justice bleue : vers une résilience et une équitée des communautés côtières

- Sortir des silos ?